「施工管理とはどんな仕事なのだろう?」「未経験からでも挑戦できるのだろうか?」

建設業界に興味をお持ちの方や、キャリアチェンジを考えている方にとって、施工管理という職種は魅力的に映る一方で、その実態や働き方について多くの疑問や不安を抱えているかもしれません。

施工管理は、建物の建設やインフラ整備など、あらゆる建設プロジェクトにおいて、計画から完成までを統括する「司令塔」のような役割を担います。人々の生活を支える社会貢献性の高い仕事であり、完成した建造物を見たときの達成感は格別です。しかし、「きつい」「大変」といった声も耳にすることがあり、その実情を知りたいと考える方も少なくないでしょう。

本記事では、施工管理の基本的な定義から、具体的な仕事内容である「4大管理」、リアルな1日の流れ、そして「きつい」と言われる理由とその対策、さらには未経験から施工管理を目指すための具体的なステップまで、網羅的に解説します。

この記事を読めば、施工管理の仕事の全体像を正確に理解し、ご自身に合っているか判断できるだけでなく、未経験からでも挑戦できる具体的な道筋が見えてくるはずです。未来を創る魅力的な仕事である施工管理への第一歩を踏み出すために、ぜひ最後までお読みください。

「転職したいけど、自分にできる仕事があるのか不安…」

そんな方もご安心ください。

私たちジョブ活.comは 履歴書の添削や面接対策もすべて無料 でサポート。

また、都市部だけでなく地方まで、幅広い職種・業界の求人をご用意しております。

たとえ経験が短くても心配は不要。当社が厳選した企業をご紹介します。

少しでも「話を聞いてみたい」と思ったら、まずは 公式LINEに無料登録してください。

施工管理とは?建設現場を動かす「司令塔」の役割と重要性

施工管理の定義と建設業界における位置づけ

施工管理とは、建設プロジェクトが計画通りに、安全かつ高品質、そして予算内で完了するよう、現場全体を指揮・監督する仕事です。具体的には、工事の進捗状況を管理し、品質をチェックし、予算を管理し、そして何よりも作業員の安全を確保する役割を担います。

建設業界において、施工管理はプロジェクトの成功を左右する極めて重要なポジションです。設計図面通りに構造物を完成させるためには、多くの職人や資材、機械が連携して動く必要があり、そのすべてを円滑に進めるための調整役が施工管理なのです。いわば、オーケストラの指揮者のように、各パートの動きを把握し、全体を調和させる役割を担っています。

現場監督との違いは?混同されがちな役割を明確に解説

施工管理と現場監督は、しばしば混同されがちですが、厳密にはその役割と責任範囲に違いがあります。

| 項目 | 施工管理 | 現場監督 |

|---|---|---|

| 役割の範囲 | プロジェクト全体の計画、調整、進捗、品質、原価、安全の「管理」業務全般 | 現場での作業指示、職人の統率、日々の作業進捗の「監督」業務が中心 |

| 責任 | 工事全体の成功に対する責任(発注者への報告義務も含む) | 現場作業の直接的な指揮・監督に対する責任 |

| 資格 | 施工管理技士(国家資格)の取得が推奨される(必須ではないが、重要) | 特定の資格は必須ではないが、経験や技能が重視される |

| 業務内容 | 書類作成、打ち合わせ、予算管理、工程計画、品質検査、安全計画の策定など | 職人への指示、作業手順の確認、安全確認、資材の配置、軽微なトラブル対応など |

施工管理は、より広範な視点からプロジェクト全体をマネジメントする役割を担い、発注者や設計者、協力会社との調整も行います。一方、現場監督は、施工管理者の指示に基づき、現場で直接職人たちを指揮し、作業がスムーズに進むように監督する役割が強いと言えます。企業によっては、施工管理者が現場監督の役割を兼ねることもありますが、役割の根本的な違いを理解しておくことが重要です。

施工管理の「4大管理」とは?具体的な仕事内容を徹底解説

施工管理の仕事は、主に「工程管理」「品質管理」「原価管理」「安全管理」の4つの柱で構成されており、これらを総称して「4大管理」と呼びます。それぞれの管理が建設プロジェクトの成功に不可欠です。

工程管理:スケジュール通りに工事を進めるための計画と調整

工程管理とは、工事全体のスケジュールを計画し、その計画通りに工事が進捗しているかを管理する業務です。具体的には、以下の業務が含まれます。

- 工事計画の立案: 工事の着工から竣工までの全体スケジュールを作成します。どの作業をいつ、どのくらいの期間で行うか、資材の搬入時期、人員配置などを詳細に計画します。

- 進捗状況の確認: 現場の作業が計画通りに進んでいるかを日々確認します。遅延が発生していないか、遅延しそうな場合はその原因を特定します。

- 調整と対策: 遅延が発生した場合や、天候不良、資材の遅延など予期せぬ事態が発生した際には、スケジュールを再調整し、関係者と連携して対策を講じます。例えば、特定の作業を前倒ししたり、人員を増強したりするなどの判断が求められます。

工程管理は、工事全体の流れを把握し、遅滞なくプロジェクトを完了させるための要となる業務です。

品質管理:設計図通りの品質を確保するための検査と指導

品質管理とは、建設される構造物が設計図書や仕様書に定められた品質基準を満たしているかを管理する業務です。具体的には、以下の業務が含まれます。

- 材料の選定と確認: 使用する資材が品質基準を満たしているかを確認し、適切に保管されているかを管理します。

- 施工方法のチェック: 職人による作業が、定められた施工手順や基準に沿って行われているかを検査・指導します。例えば、コンクリートの打設方法や鉄筋の配置などが適切かを確認します。

- 品質基準の遵守: 構造物の強度や精度、仕上がりの美しさなど、あらゆる面で品質基準が守られているかを検査し、記録を残します。

- 検査記録の作成: 各工程での検査結果を記録し、品質が確保されていることを証明する書類を作成します。

品質管理は、完成した建物が安全で長く使用できるか、そして顧客の期待に応えられるかを保証するために不可欠な業務です。

原価管理:予算内で工事を完了させるためのコスト管理

原価管理とは、工事を予算内で完了させるために、資材費や人件費などのコストを管理する業務です。具体的には、以下の業務が含まれます。

- 予算の策定: 工事全体の予算を詳細に計画し、各工程や資材、人件費に割り当てる予算を決定します。

- コストの把握と分析: 実際に発生している資材費、人件費、外注費などのコストを日々把握し、予算と比較して差異がないかを分析します。

- コスト削減策の検討: 予算超過の兆候が見られた場合や、より効率的な方法がある場合には、資材の調達方法の見直しや作業工程の改善など、コスト削減のための具体的な対策を検討・実行します。

原価管理は、企業の利益を確保し、プロジェクトを経済的に成功させるために重要な役割を担います。

安全管理:事故なく作業を進めるための環境整備と指導

安全管理とは、建設現場で働くすべての作業員が安全に作業できるよう、事故や災害を未然に防ぐための環境を整備し、指導する業務です。具体的には、以下の業務が含まれます。

- 安全計画の策定: 工事現場の特性に応じた安全対策計画を立案します。危険箇所の特定、安全設備の設置計画、緊急時の対応手順などを定めます。

- 危険箇所の特定と対策: 現場を巡回し、足場の不安定さ、資材の落下リスク、重機の接触リスクなど、潜在的な危険箇所を特定し、改善策を講じます。

- 安全教育の実施: 作業員に対して、安全に関する知識や作業手順、危険予知訓練などを定期的に実施し、安全意識の向上を図ります。

- 事故発生時の対応: 万が一事故が発生した際には、迅速に状況を把握し、適切な応急処置や関係機関への連絡、再発防止策の検討を行います。

安全管理は、作業員の命と健康を守る最も重要な業務であり、企業の社会的責任を果たす上でも不可欠です。

施工管理のリアルな1日:現場とデスクワークのバランス

施工管理の仕事は、現場での指揮・監督だけでなく、事務所での書類作成や打ち合わせなど、多岐にわたります。ここでは、一般的な施工管理者の1日の流れと、現場で求められるスキルについて解説します。

施工管理者の一般的な1日の流れ(朝礼から終業まで)

施工管理者の1日は、現場の状況やプロジェクトのフェーズによって大きく異なりますが、一般的な流れは以下のようになります。

- 7:00~8:00 出社・準備:

- 現場事務所に出社し、メールチェックや前日の作業報告の確認を行います。

- その日の作業内容や安全に関する指示事項を整理し、朝礼の準備をします。

- 8:00~8:30 朝礼・KY活動:

- 現場の作業員全員で朝礼を行います。当日の作業内容、危険箇所の共有、安全に関する注意喚起(KY活動:危険予知活動)などを伝達します。

- 作業員からの質問や懸念事項にも対応します。

- 8:30~12:00 現場巡回・指示出し:

- 現場を巡回し、作業の進捗状況、品質、安全が計画通りに行われているかを確認します。

- 職人からの質問に答えたり、具体的な作業指示を出したりします。

- 資材の搬入状況を確認し、必要に応じて調整を行います。

- 12:00~13:00 昼休憩:

- 現場事務所や休憩所で昼食をとります。

- 13:00~17:00 現場巡回・打ち合わせ・書類作成:

- 午後の現場巡回を行い、午前中の作業の続きや新たな工程の確認をします。

- 発注者や設計者、協力会社との定例会議や打ち合わせに参加し、進捗報告や課題の共有、今後の計画について協議します。

- 事務所に戻り、日報の作成、写真整理、工程表の更新、資材の発注、請求書処理などのデスクワークを行います。

- 17:00~18:00 終礼・翌日の準備:

- 現場の作業員と終礼を行い、その日の作業完了報告や翌日の作業内容を共有します。

- 現場の片付けや施錠を確認し、翌日の作業計画を立てます。

- 18:00~ 退社:

- その日の業務が完了すれば退社します。

このタイムラインはあくまで一例であり、大規模なプロジェクトやトラブル発生時には、残業が発生することもあります。

現場での判断力とコミュニケーションが求められる瞬間

施工管理の仕事では、現場で予期せぬ事態に直面することが頻繁にあります。そのような状況で求められるのが、迅速な判断力と高いコミュニケーション能力です。

- 予期せぬトラブル対応:

- 「資材が予定通りに届かない」「設計図と現場の状況が異なる」「機械が故障した」など、現場では様々なトラブルが発生します。施工管理者は、これらの問題に対して冷静に状況を把握し、代替案を検討し、関係者と連携して迅速に解決策を実行する判断力が求められます。

- 職人との連携:

- 現場で働く職人たちは、それぞれ専門分野のプロフェッショナルです。彼らと円滑な人間関係を築き、適切な指示を出し、意見を尊重しながら協働していくためには、高いコミュニケーション能力が不可欠です。時には、意見の食い違いが生じることもありますが、現場をまとめるリーダーシップも求められます。

- 関係各所との調整:

- 発注者、設計者、協力会社、近隣住民など、建設プロジェクトには多くの関係者が関わります。それぞれの立場や要望を理解し、全体の利益を最大化するための調整役として、交渉力や説明能力が重要になります。

これらのスキルは、経験を積むことで磨かれていくものです。未経験からスタートする場合でも、積極的に現場での経験を積み、先輩の指導を受けながら成長していくことができます。

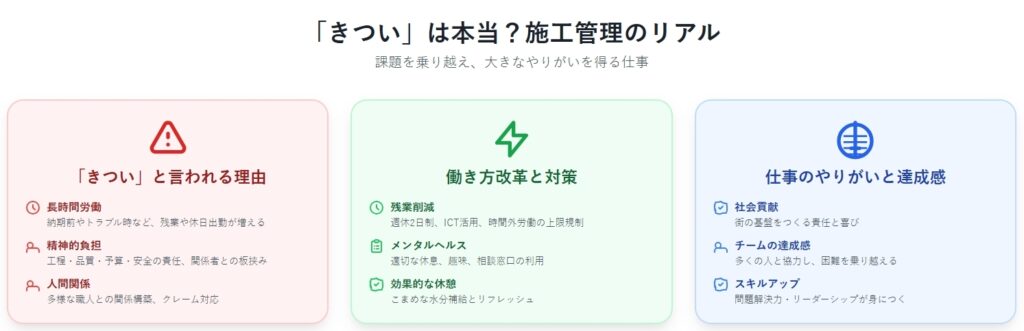

「きつい」は本当?施工管理の大変さとやりがい、そして対策

施工管理の仕事は「きつい」というイメージを持たれることも少なくありません。その理由と、建設業界全体の働き方改革の現状、そしてこの仕事で得られる大きなやりがいについて解説します。

施工管理が「きつい」と言われる具体的な理由

施工管理が「きつい」と言われる主な理由は、以下の点が挙げられます。

- 長時間労働:

- 工事の納期が迫っている時期や、トラブル発生時には、残業や休日出勤が増えることがあります。特に、大規模なプロジェクトでは、複数の現場を掛け持ちしたり、夜間工事に立ち会ったりすることもあり、労働時間が長くなる傾向にあります。

- 精神的負担の大きさ:

- 工事全体の責任を負う立場であるため、精神的なプレッシャーは非常に大きいです。工程の遅延、品質問題、予算超過、安全事故など、あらゆるリスクに対して常に気を配る必要があります。

- また、発注者、設計者、職人、協力会社など、多様な立場の人々の間に立って調整を行うため、「板挟み」になることも少なくありません。それぞれの意見を尊重しつつ、最終的な判断を下す重責は、大きな精神的負担となります。

- 人間関係の難しさ:

- 現場には様々な経験や考え方を持つ職人が集まります。彼らと信頼関係を築き、円滑にコミュニケーションを取ることは重要ですが、時には意見の衝突や人間関係の摩擦が生じることもあります。

- クレーム対応:

- 近隣住民からの騒音や振動に関するクレーム、発注者からの要望変更など、予期せぬクレームや要望に対応することも施工管理の重要な業務です。冷静かつ丁寧な対応が求められます。

これらの要因から、「きつい」と感じる施工管理者がいるのも事実です。

働き方改革による改善と、きつさを乗り越えるための対策

建設業界全体で、労働環境の改善に向けた「働き方改革」が進められています。

- 残業削減の取り組み:

- 週休2日制の導入や、ノー残業デーの設定、ICT(情報通信技術)を活用した業務効率化など、各企業で残業削減に向けた取り組みが強化されています。

- 2024年4月からは、建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、長時間労働の是正がさらに進むと期待されています。

- ストレスマネジメント:

- 個人の対策としては、適切な休息を取ること、趣味や運動でリフレッシュすること、同僚や上司に相談できる環境を築くことなどが挙げられます。

- 企業によっては、メンタルヘルスケアの相談窓口を設置したり、ストレスチェックを実施したりして、従業員の心の健康をサポートする体制を整えています。

- 効果的な休憩の取り方:

- 現場での作業中も、こまめに休憩を取り、水分補給を怠らないことが重要です。特に夏場の熱中症対策は必須です。

- 休憩時間には、現場から離れてリラックスできる場所で過ごすなど、心身を休める工夫も有効です。

業界全体で改善が進む中で、企業選びの際には、働き方改革に積極的に取り組んでいるか、従業員の健康を重視しているかといった点も確認することが重要です。

施工管理の仕事で得られる「やりがい」と達成感

「きつい」側面がある一方で、施工管理の仕事には、それを上回る大きな「やりがい」と達成感があります。

- 大規模なプロジェクトの完成:

- 自分が関わった建物やインフラが完成し、人々の生活に役立っている姿を見たときの感動は、この仕事ならではのものです。数年がかりのプロジェクトを無事に完遂したときの達成感は、何物にも代えがたい経験となるでしょう。

- 社会貢献性の高さ:

- 道路、橋、病院、学校、商業施設など、建設されるものはすべて社会の基盤となり、人々の生活を豊かにします。自分の仕事が社会に貢献しているという実感は、大きなモチベーションにつながります。

- チームで目標を達成する喜び:

- 多くの職人や技術者と協力し、一つの目標に向かって困難を乗り越え、プロジェクトを成功させたときの喜びは、チームワークの醍醐味です。

- スキルアップと成長:

- 様々な現場を経験することで、技術的な知識はもちろん、問題解決能力、リーダーシップ、コミュニケーション能力など、幅広いスキルが身につきます。自身の成長を実感できる点も、大きなやりがいとなるでしょう。

これらのやりがいは、施工管理という仕事の魅力を深く感じさせてくれるでしょう。

未経験から施工管理になるには?具体的なステップとキャリアパス

未経験から施工管理を目指すことは十分に可能です。ここでは、そのための実践的なロードマップと、キャリアアップに役立つ資格、そして将来的な年収やキャリアパスについて解説します。

未経験者が施工管理を目指すための実践的ロードマップ

未経験から施工管理を目指すための具体的なステップは以下の通りです。

- 業界・職種理解を深める:

- 本記事のような情報源を活用し、施工管理の仕事内容、やりがい、大変さなどを深く理解しましょう。建設業界全体の動向や、興味のある分野(建築、土木など)についても調べておくと良いでしょう。

- 必要な知識・スキルの習得:

- 基礎知識: 建設に関する基本的な用語や工法の知識を身につけることが望ましいです。市販の入門書やオンライン講座などを活用できます。

- PCスキル: ExcelやWordなどの基本的なPCスキルは必須です。CAD(Computer Aided Design)の基礎知識があると、図面理解に役立ちます。

- コミュニケーション能力: 現場では多くの人と関わるため、円滑なコミュニケーション能力は非常に重要です。

- 資格取得の検討(任意だが推奨):

- 入社後に取得を目指すことになりますが、事前に「施工管理技士補」や「建設業経理士」などの資格について調べておくのも良いでしょう。

- 求人情報の収集と企業研究:

- 未経験者歓迎の求人を積極的に探しましょう。人材紹介サービスを活用すると、非公開求人や未経験者向けの研修制度が充実した企業を紹介してもらえることがあります。

- 企業の規模(大手・中小)、得意な工事分野、働き方改革への取り組み状況、教育制度などを詳しく調べ、ご自身の希望に合う企業を見つけましょう。

- 履歴書・職務経歴書の作成:

- これまでの職務経験で培った「コミュニケーション能力」「問題解決能力」「責任感」「体力」など、施工管理の仕事に活かせるスキルや経験を具体的にアピールしましょう。未経験であっても、前職での成功体験や学びを具体的に記述することが重要です。

- 面接対策:

- なぜ施工管理を目指すのか、建設業界で何をしたいのか、入社後にどのように貢献したいのかを明確に伝えられるように準備しましょう。未経験であることを前向きな意欲としてアピールすることが大切です。

施工管理技士の資格とは?取得のメリットと種類

施工管理技士は、建設工事の施工計画を作成し、工程・品質・原価・安全の各管理を適切に行うための国家資格です。この資格を取得することで、以下のようなメリットがあります。

- キャリアアップ: 資格手当が支給されたり、より責任のあるポジションに就けたりするなど、キャリアアップに直結します。

- 転職に有利: 専門性の高い国家資格であるため、転職市場での評価が高まります。

- 信頼性の向上: 資格を持つことで、自身の知識とスキルが公的に認められ、発注者や協力会社からの信頼を得やすくなります。

施工管理技士には、以下の7つの分野があります。

- 建築施工管理技士: 建築工事(ビル、マンション、住宅など)

- 土木施工管理技士: 土木工事(道路、橋、ダム、河川など)

- 電気工事施工管理技士: 電気工事(発電所、送電線、ビル内の電気設備など)

- 管工事施工管理技士: 管工事(空調、給排水、衛生設備など)

- 造園施工管理技士: 造園工事(公園、庭園、緑地など)

- 建設機械施工管理技士: 建設機械を用いた工事

- 電気通信工事施工管理技士: 電気通信工事(通信設備、ネットワークなど)

各分野には1級と2級があり、2級は特定の専門分野の施工管理、1級は大規模な工事や複数の専門分野にわたる工事の施工管理が可能です。未経験者の場合、まずは2級の取得を目指すのが一般的です。実務経験が必要となるため、入社後に会社のサポートを受けながら取得を目指すことになります。

施工管理の平均年収とキャリアアップの可能性

施工管理の平均年収は、経験年数、保有資格、勤務する企業の規模、担当する工事の種類によって大きく変動します。一般的には、経験を積むごとに年収は上昇する傾向にあります。

- 未経験・若手: 300万円~450万円程度

- 経験5~10年・2級施工管理技士: 450万円~600万円程度

- 経験10年以上・1級施工管理技士: 600万円~800万円以上

大手ゼネコンや大規模プロジェクトに携わる場合、さらに高収入を得ることも可能です。

キャリアアップの可能性としては、以下のような道筋が考えられます。

- 現場監督から所長へ: 経験を積み、1級施工管理技士の資格を取得することで、複数の現場を統括する所長や部長といった管理職への昇進が可能です。

- 独立・起業: 豊富な経験と実績、人脈を活かして、自身の建設会社を立ち上げることも可能です。

- 他職種へのキャリアチェンジ: 施工管理で培ったマネジメント能力や調整能力は、プロジェクトマネージャー、コンサルタント、営業職など、他業界・他職種でも高く評価されます。

施工管理は、専門性と汎用性の高いスキルが身につくため、将来のキャリアパスが非常に多様な職種と言えるでしょう。

分野別で見る施工管理の仕事:建築・土木・電気・設備の違い

施工管理の仕事は、建設する対象物によって大きく4つの分野に分けられます。それぞれの分野で求められる知識やスキル、仕事内容が異なります。

建築施工管理:建物の建設を統括する仕事

建築施工管理は、ビル、マンション、商業施設、学校、病院、個人住宅など、あらゆる「建物」の建設工事を統括する仕事です。

- 仕事内容: 基礎工事から躯体工事、内装・外装工事、設備工事まで、建物全体の工程・品質・原価・安全を管理します。意匠性や機能性も重視されるため、設計者の意図を正確に理解し、職人たちに伝える能力が求められます。

- 求められるスキル: 建築構造や材料に関する深い知識、デザインや美意識への理解、多岐にわたる専門工事業者との調整能力。

- 関連資格: 建築施工管理技士(1級・2級)、建築士(1級・2級)。

- キャリアパス: 現場代理人、建築部長、設計部門への異動、独立して建築設計事務所や建設会社を設立。

土木施工管理:インフラ整備を支える仕事

土木施工管理は、道路、橋、ダム、トンネル、河川、上下水道、空港、港湾など、社会の基盤となる「インフラ」の整備工事を統括する仕事です。

- 仕事内容: 大規模な公共工事が多く、自然環境や地域住民への配慮が特に重要となります。地盤調査から掘削、構造物の構築、舗装まで、広範囲にわたる工程を管理します。

- 求められるスキル: 地質学や水理学などの土木工学に関する専門知識、大規模なプロジェクトを長期的に管理する能力、環境アセスメントに関する知識。

- 関連資格: 土木施工管理技士(1級・2級)、測量士。

- キャリアパス: 現場代理人、土木部長、官公庁への転職、コンサルタント。

電気施工管理:電気設備のプロフェッショナル

電気施工管理は、発電所、変電所、送電線、工場、ビル、商業施設、住宅などの「電気設備」に関する工事を統括する仕事です。

- 仕事内容: 照明、コンセント、配電盤、通信設備、防災設備など、建物や施設に必要な電気設備の設計から設置、試験、保守までを管理します。安全性が非常に重視される分野です。

- 求められるスキル: 電気工学に関する専門知識、電気設備の設計図を読み解く能力、安全基準に関する深い理解。

- 関連資格: 電気工事施工管理技士(1級・2級)、電気工事士(第一種・第二種)、電気主任技術者。

- キャリアパス: 現場代理人、電気設備設計、メンテナンス部門、エネルギー関連企業への転職。

管工事施工管理:空調・給排水設備の専門家

管工事施工管理は、空調設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備、消火設備など、「管」を通じて液体や気体を供給・排出する設備の工事を統括する仕事です。

- 仕事内容: 建物内の快適な環境を保つための空調システムや、衛生的な生活を支える給排水システムの設置・管理を行います。配管ルートの計画から設置、試運転までを管理します。

- 求められるスキル: 熱力学や流体力学に関する知識、配管ルートの効率的な設計能力、衛生基準に関する理解。

- 関連資格: 管工事施工管理技士(1級・2級)、給水装置工事主任技術者、消防設備士。

- キャリアパス: 現場代理人、設備設計、メンテナンス部門、ビル管理会社への転職。

あなたに合うのはどの分野?選び方のポイント

どの分野を選ぶかは、ご自身の興味や適性によって異なります。

- 建築: 完成した建物のデザインや機能に興味がある方、人々の生活に直接関わるものを作りたい方。

- 土木: 大規模なインフラ整備に携わりたい方、社会貢献性の高い仕事に魅力を感じる方、スケールの大きなプロジェクトを動かしたい方。

- 電気: 電気やエネルギーに興味がある方、精密な作業や安全管理に強い関心がある方。

- 管工事: 快適な居住空間や衛生環境の提供に貢献したい方、機械設備やシステムに興味がある方。

まずは、それぞれの分野の代表的な建造物や設備を見学したり、関連するニュースを調べたりして、ご自身の興味がどこにあるのかを探ってみることをお勧めします。未経験からであれば、まずは「未経験歓迎」の求人が多い分野から挑戦し、経験を積んでから専門性を深めていくという選択肢もあります。

最新技術が変える施工管理の未来:DXによる効率化と働き方

建設業界は、人手不足や高齢化といった課題を抱える一方で、最新技術の導入による「建設DX(デジタルトランスフォーメーション)」が急速に進んでいます。これにより、施工管理の仕事も大きく変化し、より効率的で働きやすい環境が実現されつつあります。

BIM/CIM、ドローン、AI、IoT…現場DXの具体例

建設現場で導入が進む具体的なDX技術は以下の通りです。

- BIM/CIM(Building Information Modeling / Construction Information Modeling):

- 3Dモデルに建物のあらゆる情報を統合する技術です。設計段階から施工、維持管理まで、プロジェクト全体の情報を一元管理し、関係者間でリアルタイムに共有できます。これにより、設計ミスや手戻りを削減し、工程管理や品質管理の精度が大幅に向上します。

- ドローン:

- 空撮による測量や進捗管理に活用されています。広大な敷地の測量を短時間で行ったり、高所や危険な場所の点検を安全に行ったりすることが可能です。撮影した画像を解析することで、土量の算出や工事の進捗状況を正確に把握できます。

- AI(人工知能):

- 画像解析による品質検査や安全監視に活用されています。例えば、AIが現場の監視カメラ映像を解析し、ヘルメット未着用者や危険な行動を自動で検知して警告を発することで、安全管理の強化に貢献します。また、過去のデータから最適な工程計画を提案するなど、業務の最適化にも役立ちます。

- IoT(Internet of Things)センサー:

- 現場の様々な場所に設置されたセンサーが、温度、湿度、振動、傾斜などのデータをリアルタイムで収集します。これにより、コンクリートの養生状況を遠隔で監視したり、重機の稼働状況を把握したりすることが可能になり、品質管理や安全管理の精度向上、効率化に貢献します。

これらの技術は、施工管理者の業務負担を軽減し、より戦略的な業務に集中できる環境を創出しています。

最新技術導入によるメリットと今後の展望

建設DXの導入は、施工管理の仕事に多大なメリットをもたらします。

- 業務効率化:

- BIM/CIMによる情報共有やドローンによる測量、AIによるデータ解析などにより、これまで手作業で行っていた多くの業務が自動化・効率化されます。これにより、書類作成や現場巡回の時間が短縮され、残業時間の削減にもつながります。

- 品質向上:

- 3Dモデルによる設計情報の可視化や、IoTセンサーによるリアルタイム監視により、品質基準の遵守が容易になり、手戻りやミスの削減につながります。

- 安全性の確保:

- ドローンによる危険箇所の点検や、AIによる安全監視システムにより、作業員の安全性が大幅に向上します。危険な作業を減らし、事故のリスクを低減できます。

- コスト削減:

- 業務効率化や品質向上、安全性の確保は、結果的に工事全体のコスト削減にもつながります。

- 働き方改善:

- これらの技術導入により、長時間労働の是正や、より付加価値の高い業務へのシフトが可能となり、施工管理者の働き方が大きく改善されることが期待されます。

今後、建設DXはさらに進化し、施工管理の仕事は、単なる現場の指揮・監督だけでなく、最新技術を駆使したデータ分析や戦略立案といった、より高度なマネジメント能力が求められるようになるでしょう。未経験から施工管理を目指す方にとっても、これらの新しい技術を積極的に学び、活用していく姿勢が、将来のキャリアを切り拓く鍵となります。

まとめ:施工管理は「きつい」だけじゃない!未来を創る魅力的な仕事

本記事では、施工管理の仕事について、その定義から具体的な業務内容、リアルな働き方、そして未経験から目指すためのロードマップまで、幅広く解説しました。

施工管理は、建設プロジェクトの「司令塔」として、工程、品質、原価、安全の4大管理を担い、建物の建設やインフラ整備を通じて社会に貢献する、非常にやりがいのある仕事です。確かに「きつい」と言われる側面もありますが、働き方改革の推進や最新技術(DX)の導入により、その労働環境は大きく改善されつつあります。

施工管理に向いている人の特徴と適性チェックリスト

施工管理の仕事に向いている人の特徴をまとめました。ご自身に当てはまるかチェックしてみましょう。

- コミュニケーション能力が高い: 多くの人と円滑に連携し、調整できる。

- リーダーシップがある: チームをまとめ、目標達成に向けて導ける。

- 問題解決能力がある: 予期せぬトラブルにも冷静に対応し、解決策を見つけられる。

- 責任感が強い: プロジェクトの成功に強い責任感を持って取り組める。

- 計画性がある: 物事を計画的に進め、スケジュール管理が得意。

- 体力に自信がある: 現場での立ち仕事や移動が多くても対応できる。

- 学習意欲が高い: 新しい知識や技術を積極的に学び、スキルアップを目指せる。

- ものづくりが好き: ゼロから形になる過程に喜びを感じられる。

もし上記の項目に多く当てはまるなら、施工管理の仕事はあなたにとって大きなやりがいと成長をもたらす可能性を秘めています。

まずは情報収集から!次のアクションへ

施工管理の仕事は、未経験からでも十分に挑戦できる職種です。大切なのは、まず一歩踏み出すこと。

本記事で得た知識を活かし、まずは以下の行動から始めてみましょう。

- 求人サイトで「未経験歓迎」の施工管理求人を検索してみる

- 建設業界に特化した人材紹介サービスに登録し、キャリアアドバイザーに相談してみる

- 興味のある分野(建築、土木など)の企業情報を調べてみる

- 施工管理技士の資格について、さらに詳しく調べてみる

未来を創る魅力的な仕事である施工管理の世界へ、あなたも挑戦してみませんか?専門のキャリアアドバイザーが、あなたの未経験からの転職を強力にサポートします。ぜひ一度、お気軽にご相談ください。

「転職したいけど、自分にできる仕事があるのか不安…」

そんな方もご安心ください。

私たちジョブ活.comは 履歴書の添削や面接対策もすべて無料 でサポート。

また、都市部だけでなく地方まで、幅広い職種・業界の求人をご用意しております。

たとえ経験が短くても心配は不要。当社が厳選した企業をご紹介します。

少しでも「話を聞いてみたい」と思ったら、まずは 公式LINEに無料登録してください。

コメント