施工管理の夜勤はきつい?実態から給与、健康対策、キャリアパスまで徹底解説

施工管理の仕事に興味があるものの、「夜勤」という言葉に漠然とした不安を感じていませんか?「夜勤はきついと聞くけれど、実際のところどうなのだろう」「給与は上がるのか」「健康面への影響は?」といった疑問や懸念を抱えている方も少なくないでしょう。

施工管理における夜勤は、特定の工事現場では避けられない勤務形態であり、その実態を正確に理解することは、キャリア選択において非常に重要です。しかし、インターネット上には断片的な情報が多く、全体像を掴むのは難しいかもしれません。

本記事では、施工管理の夜勤について、なぜ発生するのかという背景から、具体的な業務内容、気になる給与事情、健康・安全対策、そして夜勤経験を活かしたキャリアパスまで、あらゆる側面から徹底的に解説します。夜勤時のリアルな業務フローや判断基準、実践的なヘルスケア・安全管理術、ワークライフバランス戦略など、競合記事では触れられないような深掘りした情報も提供します。

この記事を読み終える頃には、施工管理の夜勤に対する漠然とした不安が解消され、ご自身にとって夜勤が「あり」か「なし」かを判断できるだけでなく、具体的な行動(転職活動や現職での対策)に移せる状態になっているはずです。施工管理の夜勤について深く理解し、納得のいくキャリア選択をするための一助となれば幸いです。

【有料級】AIが魅力的な志望動機を作ってくれるプロンプト(AIへの指示文)

就・転職サポートジョブ活公式LINEでは、志望動機づくりに悩む方のために、魅力的な志望動機をAIが作ってくれる「志望動機作成プロンプト」(AIへの指示文)を無料プレゼント中です。

あなたの経験・希望職種・企業名をもとに、AIが自然な流れでヒアリングしながら文章を仕上げてくれるため、履歴書や面接準備が驚くほどラクになります。

登録後、LINEで 「プロンプト」 と送っていただくだけで、すぐに受け取れます。

▼友だち登録はこちら

施工管理で夜勤が発生する理由と現場の実態

施工管理の仕事において、夜勤は特定の条件下で発生する重要な勤務形態です。なぜ夜勤が必要とされるのか、その背景と現場での一般的な働き方について解説します。

夜勤が避けられない工事の種類と背景

施工管理で夜勤が発生する主な理由は、工事の性質や社会的な制約にあります。特に、公共性の高いインフラ工事や、既存施設の改修工事などでは、日中の作業が困難なため夜間に行われることが多くなります。

- 交通量の多い道路・鉄道工事: 日中に工事を行うと、交通渋滞や運行停止など、社会生活に大きな影響を与えてしまいます。そのため、交通量が少ない深夜帯に集中して作業を進める必要があります。例えば、高速道路の舗装工事や鉄道の線路切り替え工事などは、夜間作業が必須となる典型例です。

- 商業施設・病院などの改修工事: 施設が営業中や稼働中に大規模な工事を行うことはできません。利用者の安全確保や業務への支障を避けるため、閉館後や診療時間外の夜間に工事が行われます。

- 都市部の再開発・インフラ整備: 騒音や振動、資材搬入による周辺住民への影響を最小限に抑えるため、夜間作業が選択されることがあります。また、限られた工期の中で効率的に作業を進めるため、24時間体制で工事を進めるケースもあります。

これらの工事では、「安全性」「公共性」「工期の短縮」といった要素が夜勤を必要とする背景にあります。夜間作業は、日中の作業に比べて視界が悪く、作業員の疲労も蓄積しやすいため、施工管理技士にはより一層の安全管理と効率的な工程管理が求められます。

施工管理の夜勤勤務体系と一般的なスケジュール例

施工管理の夜勤勤務体系は、プロジェクトや企業によって様々ですが、主に「夜勤専従」と「日勤・夜勤のシフト制」の2パターンがあります。

- 夜勤専従: 特定のプロジェクト期間中、夜勤のみを担当するケースです。体調管理がしやすい反面、生活リズムが完全に夜型になるため、プライベートとの両立に工夫が必要です。

- 日勤・夜勤のシフト制: 日勤と夜勤を交互に担当するケースです。様々な時間帯の現場を経験できるメリットがある一方で、生活リズムが不規則になりやすく、体調管理がより重要になります。

一般的な夜勤のスケジュール例としては、以下のような流れが考えられます。

【夜勤の1日スケジュール例】

- 19:00~20:00: 出社、日勤担当者からの引継ぎ、夜間作業の準備、作業員への指示出し

- 20:00~24:00: 作業開始、現場巡回、安全確認、進捗管理、資材確認

- 24:00~1:00: 休憩(食事など)

- 1:00~4:00: 作業再開、品質管理、問題発生時の対応

- 4:00~5:00: 作業終了、片付け、翌日の準備、日報作成

- 5:00~6:00: 日勤担当者への引継ぎ、退社

このスケジュールはあくまで一例であり、工事内容や現場の状況によって変動します。休憩時間は法定通り確保されますが、夜間は特に集中力が必要とされるため、計画的な休憩と仮眠の活用が重要となります。

夜勤の施工管理、具体的な仕事内容と現場のリアル

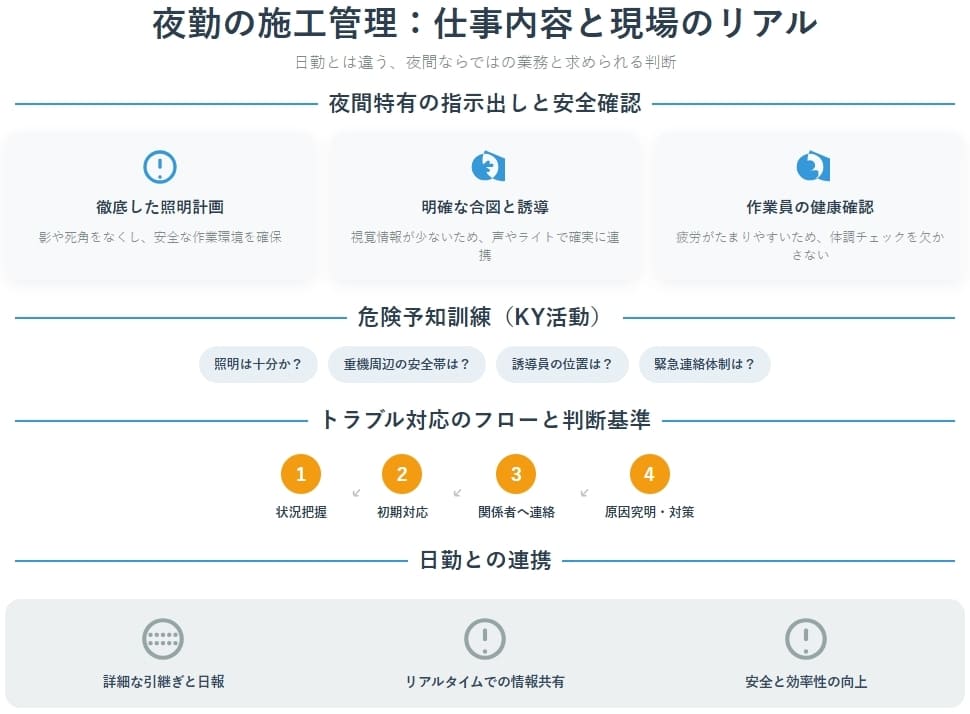

夜勤の施工管理は、日勤とは異なる特有の業務内容と判断基準が求められます。夜間ならではの現場のリアルと、具体的な仕事内容について深掘りします。

夜間特有の指示出しと安全確認のポイント

夜間作業では、視界の悪さや静寂性、作業員の疲労度など、日中とは異なる環境要因を考慮した指示出しと安全確認が不可欠です。

- 照明計画の徹底: 作業エリア全体が十分に照らされているか、影になる部分はないかを確認し、必要に応じて追加の照明を設置するよう指示します。特に重機周辺や高所作業箇所は、明るさを確保することが重要です。

- 明確な合図と誘導: 夜間は視覚情報が限られるため、声による指示だけでなく、ライトや手旗、無線などを活用した明確な合図と誘導が求められます。重機オペレーターや誘導員との連携を密にし、誤解が生じないよう徹底します。

- 作業員の健康状態確認: 夜勤は体調を崩しやすいため、作業開始前には必ず作業員の健康状態を確認します。顔色や言動に異変がないか、疲労が蓄積していないかなどをチェックし、無理な作業をさせない判断も必要です。

- 危険予知訓練(KY活動)の実施: 作業開始前には、その日の作業内容における潜在的な危険を洗い出し、対策を共有するKY活動(危険予知訓練)を必ず行います。夜間特有の危険(視界不良による転倒、落下物、接触事故など)に焦点を当て、具体的な対策を話し合うことが重要です。

【夜間安全確認チェックリスト(例)】

- 作業エリアの照明は十分か?

- 重機周辺の安全帯は確保されているか?

- 誘導員は適切な位置に配置されているか?

- 作業員の健康状態に異常はないか?

- 危険予知訓練は実施され、全員が理解しているか?

- 緊急連絡体制は確立されているか?

予期せぬトラブル発生時の対応フローと判断基準

夜間は、資材の調達や専門業者の手配が日中よりも困難になるため、予期せぬトラブル発生時には迅速かつ的確な判断が求められます。

【トラブル発生時の対応フローチャート(例)】

- 状況把握: 何が、いつ、どこで、どのように発生したか、被害状況はどうかを正確に把握します。

- 初期対応: 二次災害の防止を最優先に、作業員や周辺の安全確保、応急処置を行います。

- 関係者への連絡: 上長、元請け、協力会社、必要に応じて警察や消防、病院など、関係各所に速やかに連絡します。

- 原因究明と対策: トラブルの原因を特定し、再発防止策を検討・実施します。

- 記録と報告: トラブルの内容、対応、結果を詳細に記録し、報告書を作成します。

【夜間トラブル発生時の判断基準】

- 安全最優先: 何よりも作業員や周辺住民の安全を確保することを最優先とします。

- 二次災害の防止: 発生したトラブルがさらなる事故に繋がらないよう、迅速な対応を心がけます。

- 緊急性の判断: 夜間でも対応が必要な緊急事態か、日中の対応で問題ないかを冷静に判断します。例えば、資材不足であれば日中に手配できるか、機械故障であれば代替機の手配が可能かなど。

- 連絡体制の活用: 一人で抱え込まず、必ず上長や関係者に連絡し、指示を仰ぎながら対応を進めます。

ある施工管理技士のツイートでは、「夜間のトラブルは孤独感との戦い。しかし、事前に連絡体制を確立し、日頃から協力会社との信頼関係を築いておくことで、いざという時に助けられた経験がある」と語られており、事前の準備と連携の重要性が伺えます。

日勤との連携と情報共有の重要性

夜勤と日勤が交代制で作業を進める現場では、スムーズな連携と情報共有が業務の効率性と安全性を大きく左右します。

- 詳細な引継ぎ: 夜勤から日勤へ、またはその逆の引継ぎ時には、その日の作業進捗、発生した問題とその対応、翌日の作業予定、特記事項などを具体的に伝達します。口頭だけでなく、日報や共有ツールを活用し、記録に残すことが重要です。

- 日報・週報の活用: 日報や週報を通じて、夜勤中の作業内容や現場の状況、特記事項などを詳細に記録し、日勤担当者や上長がいつでも確認できるようにします。これにより、情報伝達漏れを防ぎ、全体的な進捗管理を円滑にします。

- 共有ツールの導入: チャットツールやプロジェクト管理ツールなどを活用することで、リアルタイムでの情報共有や、写真・動画による現場状況の伝達が可能になります。これにより、日勤と夜勤の間の情報格差を埋め、迅速な意思決定をサポートします。

情報共有が不足すると、同じ問題が繰り返し発生したり、作業のやり直しが生じたりするだけでなく、安全管理上のリスクも高まります。密な連携は、夜勤を含む施工管理業務を円滑に進める上で不可欠な要素です。

【3分で完了】AIがあなたの「適職」を診断

「今の仕事、自分に合ってるのかな…」と感じたことがある人へ。

ジョブ活が提供するAI適職診断では、たった3分であなたの性格に合った職業・求人が見つかります。

専門知識は不要で、直感で答えるだけ。気づかなかった強みや向いている仕事がすぐにわかります。 LINEから無料で診断してみてください。

知っておきたい!施工管理の夜勤手当と給与事情

施工管理の夜勤は、日勤に比べて給与面で優遇される傾向があります。ここでは、夜勤手当の仕組みや相場、具体的な年収シミュレーションについて解説します。

深夜割増賃金の基本と計算方法

労働基準法では、深夜労働に対して通常の賃金に加えて割増賃金を支払うことが義務付けられています。

- 深夜割増賃金とは: 労働基準法第37条により、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、通常の賃金の2割5分(25%)以上を割増して支払うことが義務付けられています。これを「深夜割増賃金」と呼びます。

- 計算方法: 例えば、時給2,000円の人が深夜帯に1時間働いた場合、通常の賃金2,000円に加えて、2,000円 × 0.25 = 500円の割増賃金が支払われ、合計2,500円がその1時間の賃金となります。

- 残業が深夜に及んだ場合: もし深夜労働が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える残業であった場合、残業割増賃金(25%以上)と深夜割増賃金(25%以上)が重複して適用され、合計で通常の賃金の5割(50%)以上が支払われます。

この深夜割増賃金は、夜勤で働く施工管理技士の給与を押し上げる大きな要因となります。

夜勤手当の相場と企業による違い

深夜割増賃金とは別に、企業が独自に設定する「夜勤手当」も存在します。これは、夜間勤務の負担を考慮して支給される手当であり、企業によって金額や支給条件が異なります。

- 夜勤手当の相場: 企業や業界、地域によって差がありますが、一般的には1回あたり2,000円~5,000円程度が相場とされています。月額で支給される場合は、2万円~5万円程度になることもあります。

- 企業による違い:

- 大手ゼネコン: 比較的、夜勤手当や福利厚生が手厚い傾向にあります。大規模なインフラ工事や都市開発プロジェクトが多く、夜勤の機会も多いため、手当が充実していることが多いです。

- 専門工事会社: 担当する工事内容によって夜勤の頻度や手当が異なります。特定の分野(電気、空調、内装など)に特化している場合、その専門性に応じた手当が加算されることもあります。

- 地域密着型企業: 大手と比較すると手当額は控えめな傾向がありますが、地域によっては夜勤の機会が少ない場合もあります。

夜勤手当は、基本給や残業代と合わせて、年収を大きく左右する要素となるため、求人情報を確認する際には、深夜割増賃金だけでなく、企業独自の夜勤手当の有無や金額もチェックすることが重要です。

夜勤手当を含めた年収シミュレーション例

夜勤手当が年収にどれくらい影響を与えるのか、具体的なシミュレーションで見てみましょう。

【年収シミュレーション例】

- 基本給: 月25万円

- 残業代: 月40時間(時給換算1,500円と仮定)

- 1,500円 × 1.25(残業割増) × 40時間 = 75,000円

- 夜勤手当: 月10回夜勤(1回あたり3,000円と仮定)

- 3,000円 × 10回 = 30,000円

- 深夜割増賃金: 月40時間深夜労働(時給換算1,500円と仮定)

- 1,500円 × 0.25(深夜割増) × 40時間 = 15,000円

月収合計: 25万円(基本給) + 7.5万円(残業代) + 3万円(夜勤手当) + 1.5万円(深夜割増) = 37万円

年収換算: 37万円 × 12ヶ月 + 賞与(基本給の2ヶ月分と仮定) = 444万円 + 50万円 = 494万円

このシミュレーションはあくまで一例ですが、夜勤手当や深夜割増賃金が加わることで、年収が大きく向上することが分かります。特に、夜勤の頻度が高い現場では、その恩恵をより大きく感じられるでしょう。

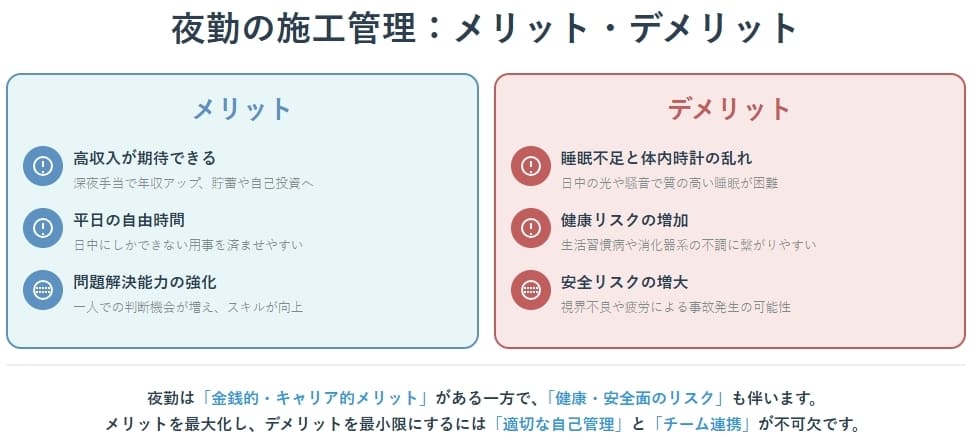

施工管理の夜勤、メリット・デメリットを徹底解説!

施工管理の夜勤は、金銭的なメリットがある一方で、健康面や安全面でのデメリットも存在します。多角的な視点から夜勤を評価し、ご自身のキャリア選択に役立てましょう。

夜勤で得られる金銭的・キャリア的メリット

夜勤は、単に給与が増えるだけでなく、キャリア形成においても有利に働くことがあります。

- 高収入が期待できる: 前述の通り、深夜割増賃金や夜勤手当が支給されるため、日勤のみの場合と比較して年収が高くなる傾向にあります。これは、生活の安定や貯蓄、自己投資の機会を増やす上で大きなメリットです。

- 平日の自由時間が確保しやすい: 夜勤明けの午前中や、夜勤が始まる前の午後は、役所手続きや銀行、病院など、日中にしかできない用事を済ませやすいという利点があります。また、平日の空いている時間帯に趣味やレジャーを楽しむことも可能です。

- 専門性の向上と問題解決能力の強化: 夜間は、日中に比べて作業員が少なく、トラブル発生時には施工管理技士が単独で判断を迫られる場面が増えます。これにより、責任感や判断力、問題解決能力が鍛えられ、専門性の高いスキルを習得できる機会が増えます。

- 多様な現場経験: 夜間にしかできない特殊な工事(鉄道の線路切り替え、大規模な道路舗装など)に携わることで、日勤では得られない貴重な経験を積むことができます。これは、将来的なキャリアアップや転職の際に有利に働く可能性があります。

健康面・精神面でのデメリットと具体的な影響

夜勤は、人間の生体リズムに逆らう働き方であるため、健康面や精神面に様々な影響を及ぼす可能性があります。

- 睡眠不足と体内時計の乱れ: 夜勤の最大のデメリットは、睡眠リズムの乱れです。日中に寝ようとしても、光や騒音、家族の生活音などで質の高い睡眠が取りにくいことがあります。これにより、体内時計(サーカディアンリズム)が乱れ、不眠や日中の眠気、倦怠感を引き起こしやすくなります。

- 消化器系の不調: 不規則な食事時間や夜間の食事は、胃腸に負担をかけ、消化不良や胃もたれ、便秘などの消化器系の不調を引き起こすことがあります。

- 生活習慣病のリスク増加: 長期的な夜勤は、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病のリスクを高める可能性が指摘されています。これは、睡眠不足や不規則な食生活、ストレスなどが複合的に影響するためと考えられています。

- 精神的なストレス: 孤独感、家族や友人との時間のずれ、社会からの孤立感など、精神的なストレスを感じやすくなることがあります。また、集中力の低下やイライラ感が増すこともあります。

ある産業医のコメントでは、「夜勤による健康リスクは個人差が大きいが、特に睡眠の質を確保することが最も重要。日中の光を遮断し、静かな環境で十分な睡眠時間を確保する工夫が不可欠」と述べられています。

安全面でのリスクと夜間特有の危険

夜間作業は、日中と比較して安全面でのリスクが高まります。

- 視界不良による事故: 照明が不十分な場所や、影になる箇所での作業は、転倒や落下、重機との接触事故のリスクを高めます。特に、高所作業や足場の悪い場所での作業は、細心の注意が必要です。

- 疲労による判断ミス: 睡眠不足や疲労の蓄積は、集中力や判断力を低下させ、ヒューマンエラーを引き起こしやすくなります。これは、重大な事故に直結する可能性があります。

- 重機操作の危険性: 夜間は重機の稼働音が日中よりも響きやすく、周囲の状況を把握しにくいことがあります。また、オペレーターの疲労も考慮し、より慎重な操作と誘導が求められます。

- 外部からの侵入リスク: 夜間は人通りが少なくなるため、不審者の侵入や資材の盗難といったセキュリティリスクも高まります。現場の施錠管理や巡回を徹底する必要があります。

これらのリスクを軽減するためには、徹底した安全管理体制と、作業員一人ひとりの安全意識の向上が不可欠です。

【3分で完了】AIがあなたの「適職」を診断

「今の仕事、自分に合ってるのかな…」と感じたことがある人へ。

ジョブ活が提供するAI適職診断では、たった3分であなたの性格に合った職業・求人が見つかります。

専門知識は不要で、直感で答えるだけ。気づかなかった強みや向いている仕事がすぐにわかります。 LINEから無料で診断してみてください。

夜勤を乗り越える!実践的ヘルスケア&安全管理術

夜勤のデメリットを最小限に抑え、健康を維持しながら安全に業務を遂行するためには、具体的な対策を講じることが重要です。

睡眠の質を高めるための具体的な工夫とアイテム

夜勤明けの睡眠は、日中の環境要因によって妨げられがちです。質の高い睡眠を確保するための工夫を紹介します。

- 寝室環境の整備:

- 遮光: 遮光カーテンやアイマスクを使用し、寝室を徹底的に暗くします。光は体内時計をリセットする作用があるため、日中の睡眠時には特に重要です。

- 静音: 耳栓やホワイトノイズマシンを活用し、外部の騒音を遮断します。

- 温度・湿度: 快適な室温(20~22℃)と湿度(50~60%)を保ちます。

- 仮眠の活用: 夜勤中に短い仮眠(20~30分程度)を取ることで、集中力の維持や疲労回復に繋がります。仮眠室が用意されている場合は積極的に利用しましょう。

- 入浴のタイミング: 帰宅後すぐに熱いお風呂に入るのではなく、少し時間を置いてぬるめのお湯に浸かることで、リラックス効果が高まり、スムーズな入眠を促します。

- カフェイン・アルコールの摂取に注意: 夜勤明けのカフェイン摂取は、睡眠を妨げる可能性があります。また、アルコールは一時的に眠気を誘うものの、睡眠の質を低下させるため、控えめにしましょう。

- サプリメントの活用: 医師や薬剤師に相談の上、睡眠の質を高める効果が期待できるサプリメント(メラトニンなど)を検討するのも一つの方法です。

夜勤時の食事・運動で体調を整える方法

不規則な生活リズムの中でも、食事と運動に気を配ることで体調を維持しやすくなります。

- 消化に良い食事を心がける: 夜間は消化機能が低下するため、脂っこいものや刺激物、食べ過ぎは避け、消化の良いものを少量ずつ摂るようにします。温かいスープやおかゆ、うどんなどがおすすめです。

- 規則正しい食事時間: 可能な限り、毎日同じ時間帯に食事を摂るように心がけ、体内時計の乱れを最小限に抑えます。

- 適度な運動: 夜勤明けや休日に、軽めのウォーキングやストレッチなどの運動を取り入れることで、ストレス解消や血行促進に繋がります。ただし、激しい運動はかえって疲労を蓄積させる可能性があるため、注意が必要です。

- カフェイン摂取の注意点: 夜勤中の眠気覚ましにカフェインを摂る場合は、退勤の数時間前には摂取を終えるようにしましょう。摂取しすぎると、帰宅後の睡眠を妨げる原因となります。

夜間作業の安全性を確保するチェックリストと対策

夜間作業の安全性を高めるためには、事前の準備と現場での徹底した確認が不可欠です。

【夜間作業の安全確保チェックリスト】

- 照明計画: 作業エリア全体が十分に照らされているか、死角はないか。予備の照明器具は準備されているか。

- 誘導体制: 誘導員は適切に配置され、明確な合図を送れるか。無線などの連絡手段は機能しているか。

- 危険箇所の明示: 段差、開口部、資材の山積み箇所など、危険な場所はカラーコーンやバリケード、警告灯で明確に示されているか。

- 保護具の着用: 作業員全員が反射材付きの作業服、ヘルメット、安全靴、保護メガネなどを適切に着用しているか。

- 重機・車両の点検: 重機や車両のライト、バックモニター、警報装置は正常に機能しているか。

- 緊急連絡体制: 事故発生時の連絡先リストは携帯され、全員が把握しているか。

- 危険予知訓練(KY活動): 作業開始前に、夜間特有の危険を想定したKY活動を実施したか。

これらのチェックリストを基に、作業開始前には必ず現場を巡回し、安全管理担当者や作業員と連携しながら確認を徹底しましょう。

メンタルヘルスケアとストレスマネジメント

夜勤は精神的な負担も大きいため、メンタルヘルスケアも重要です。

- ストレスサインの把握: 自身のストレスサイン(不眠、食欲不振、イライラ、集中力低下など)を早期に把握し、無理をしないように心がけます。

- リフレッシュ方法の確立: 趣味の時間、家族や友人との交流、軽い運動など、自分なりのリフレッシュ方法を見つけ、定期的に実践します。

- 相談窓口の活用: 職場の上司や同僚、産業医、カウンセラーなど、信頼できる人に相談できる環境を整えておくことが重要です。一人で抱え込まず、専門家のサポートを積極的に利用しましょう。

- ポジティブな思考: 夜勤のメリット(高収入、平日の自由時間など)に目を向け、ポジティブな側面を意識することで、精神的な負担を軽減できることがあります。

ある施工管理技士は、「夜勤は確かに大変だが、夜が明けていく瞬間の現場の景色は格別。その達成感が次の夜勤へのモチベーションになる」と語っており、仕事の中に小さな喜びを見つけることも、メンタルヘルスを保つ上で有効なようです。

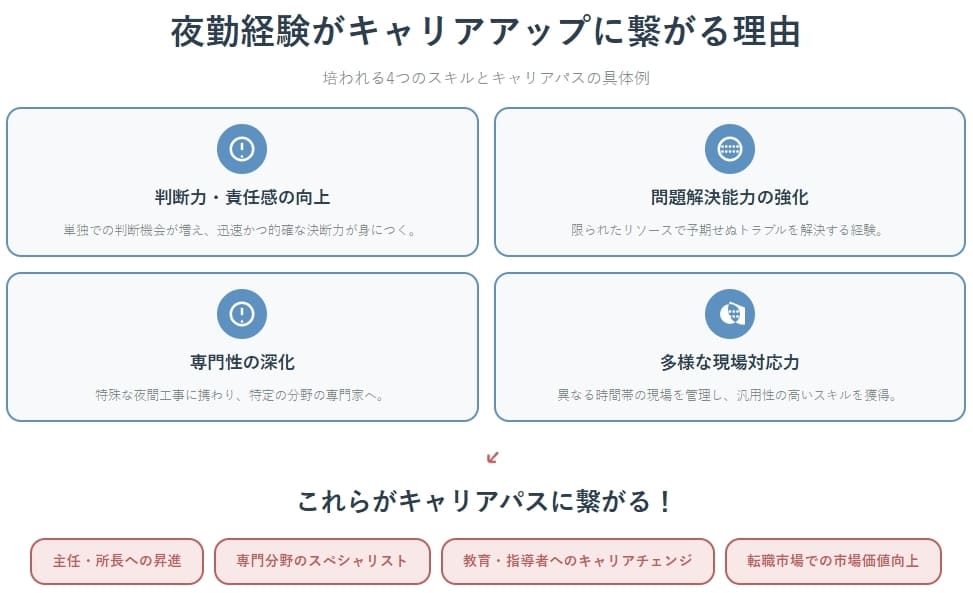

夜勤経験を活かすキャリアパスとワークライフバランス戦略

夜勤経験は、単なる勤務形態の一つではなく、キャリアアップやワークライフバランスの構築において重要な資産となり得ます。

夜勤経験がキャリアアップに繋がる理由と具体例

夜勤経験を通じて培われるスキルや能力は、施工管理技士としての市場価値を高め、キャリアアップに直結します。

- 責任感と判断力の向上: 夜間は、日中に比べて上長や関係者への相談がしにくい状況が多く、施工管理技士が単独で迅速な判断を下す場面が増えます。これにより、責任感と判断力が飛躍的に向上します。

- 問題解決能力の強化: 夜間特有のトラブル(資材不足、機械故障、予期せぬ事態など)に直面し、限られたリソースの中で解決策を見つけ出す経験は、高い問題解決能力を養います。

- 専門性の深化: 夜間にしか行えない特殊な工事(鉄道、道路、インフラなど)に携わることで、その分野における専門知識と技術を深めることができます。これは、特定のプロジェクトや企業で重宝される人材となる基盤を築きます。

- 多様な現場対応力: 日勤と夜勤の両方を経験することで、様々な時間帯や環境下での現場管理能力が身につきます。これにより、どのようなプロジェクトにも対応できる汎用性の高いスキルが評価されます。

【夜勤経験者のキャリアアップ事例】

- 主任・所長への昇進: 夜勤で培ったリーダーシップや問題解決能力が評価され、より責任のあるポジションへの昇進に繋がる。

- 専門分野のスペシャリスト: 特定の夜間工事(例:鉄道工事)の経験を活かし、その分野の専門家としてプロジェクトを牽引する。

- 教育・指導者: 夜勤の経験とノウハウを活かし、若手施工管理技士の指導や安全教育に携わる。

これらの経験は、転職市場においても高く評価され、より良い条件での転職や、マネジメント職へのキャリアチェンジの可能性を広げます。

夜勤とプライベートを両立させるライフハック

夜勤をしながらプライベートも充実させるためには、工夫と計画が必要です。

- 家族とのコミュニケーション: 夜勤による生活リズムのずれは、家族とのすれ違いを生む可能性があります。事前に勤務スケジュールを共有し、家族の理解と協力を得るためのコミュニケーションを密にすることが重要です。

- 休息の質の確保: 夜勤明けは、無理に活動せず、質の高い休息を優先します。仮眠や昼寝を効果的に取り入れ、疲労を蓄積させない工夫が必要です。

- 趣味の時間の確保: 平日の空いている時間を利用して、趣味やリフレッシュできる活動を取り入れましょう。映画鑑賞、スポーツジム、カフェ巡りなど、自分に合った方法でストレスを解消することが大切です。

- 家事の分担・効率化: 家族がいる場合は家事を分担したり、時短家電を活用したりして、家事の負担を軽減します。一人暮らしの場合は、作り置きや宅配サービスなどを利用するのも良いでしょう。

- 「マイ・ルール」の作成: 「夜勤明けは〇時間寝る」「週に〇回は運動する」「家族との食事は〇曜日にする」など、自分なりのルールを設けることで、生活リズムを整えやすくなります。

夜勤は確かに特殊な働き方ですが、工夫次第でプライベートとの両立は十分に可能です。

長期的に夜勤と向き合うための心構えと対策

施工管理の夜勤は、長期的に続ける可能性もあります。そのためには、心構えと継続的な対策が不可欠です。

- 体調管理の継続: 定期的な健康診断はもちろんのこと、日々の体調の変化に敏感になり、異変を感じたら早めに医療機関を受診することが重要です。

- キャリアプランの見直し: 夜勤をいつまで続けるのか、将来的にどのようなキャリアを築きたいのかを定期的に見直しましょう。夜勤経験を活かして日勤の管理職を目指す、あるいは夜勤の少ない現場への異動を希望するなど、柔軟なキャリアプランを持つことが大切です。

- 柔軟な働き方の検討: 企業によっては、夜勤の頻度を調整できる制度や、夜勤のない部署への異動制度がある場合もあります。会社の制度を積極的に活用することも検討しましょう。

- 情報収集と学習: 常に新しい安全管理技術やヘルスケアに関する情報を収集し、自身の知識をアップデートしていくことも、長期的に夜勤と向き合う上で役立ちます。

夜勤は「きつい」というイメージが先行しがちですが、「知る」ことで対策を講じ、自分にとって最適な働き方を見つけることが可能です。

夜勤がある施工管理の求人を探す際のポイント

夜勤のある施工管理職への転職を検討する際、希望に合った求人を見つけるためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

夜勤案件が多い業界・企業の特徴と探し方

夜勤の施工管理案件は、特定の業界や企業に集中する傾向があります。

- 夜勤案件が多い業界:

- 鉄道工事: 線路の保守・改修、駅舎の改良など、運行時間外の夜間作業が必須です。

- 道路工事: 高速道路や幹線道路の舗装、橋梁の補修など、交通量の少ない深夜帯に行われます。

- インフラ工事: 上下水道、ガス、電気などのライフライン工事も、供給停止を伴う場合は夜間作業となることがあります。

- 商業施設・病院の改修工事: 営業・診療時間外の夜間に工事が行われます。

- トンネル・地下工事: 昼夜を問わず作業が進められることが多いです。

- 夜勤案件が多い企業の特徴:

- 大手ゼネコン: 大規模なインフラプロジェクトや都市開発に携わることが多く、夜勤の機会も豊富です。

- 専門工事会社: 特定の分野(電気、空調、舗装など)に特化しており、その分野の夜間工事を多く請け負っています。

- 地域密着型企業: 地域によっては、公共工事や小規模な改修工事で夜勤が発生することもあります。

【求人の探し方】

- 転職エージェントの活用: 施工管理専門の転職エージェントは、非公開求人を含め、夜勤案件に関する豊富な情報を持っています。希望条件を伝えることで、ご自身に合った求人を紹介してもらえる可能性が高いです。

- 求人サイトのキーワード検索: 「施工管理 夜勤」「夜間工事」「インフラ工事」などのキーワードで検索し、求人情報を絞り込みます。

- 企業の採用ページ: 興味のある企業の採用ページを直接確認し、募集職種やプロジェクト実績をチェックします。

求人票で確認すべき夜勤手当以外の重要項目

夜勤手当の金額はもちろん重要ですが、それ以外の項目も総合的に判断することが、後悔のない転職に繋がります。

- 残業時間と残業代の支給: 夜勤だけでなく、残業がどの程度発生するのか、残業代は適切に支給されるのかを確認します。固定残業代制度の場合は、その内訳と超過分の支払いについても確認が必要です。

- 休日・休暇制度: 週休2日制か、年間休日数、有給休暇の取得実績などを確認します。夜勤が多い現場では、休日をしっかり確保できるかが重要です。

- 福利厚生: 住宅手当、家族手当、資格手当、退職金制度、社員寮の有無など、福利厚生の充実度も確認しましょう。

- 健康管理体制: 定期健康診断の実施、産業医の配置、メンタルヘルス相談窓口の有無など、夜勤者の健康をサポートする体制が整っているかを確認します。

- 企業の夜勤に対する考え方: 面接時に、夜勤の頻度やシフト体制、夜勤者の負担軽減策などについて質問し、企業の夜勤に対する姿勢を確認しましょう。

- キャリアパス: 夜勤経験を積んだ後のキャリアパス(日勤への移行、管理職への昇進など)が明確に示されているかを確認します。

これらの情報を総合的に判断することで、入社後のミスマッチを防ぎ、長期的に安心して働ける企業を見つけることができます。

ブラック企業を見抜くためのチェックポイント

夜勤のある施工管理職の中には、過酷な労働環境を強いる「ブラック企業」も残念ながら存在します。以下のチェックポイントを参考に、注意深く見極めましょう。

【ブラック企業見抜きチェックリスト】

- 求人情報の曖昧さ: 給与や残業時間、休日などの記載が曖昧であったり、具体的な数字が書かれていなかったりする場合。

- 過度な高給: 相場と比較して明らかに高すぎる給与を提示している場合、その裏に残業代不払いなどの問題が隠されている可能性があります。

- 面接での質問内容: 応募者の健康状態やプライベートに関する質問が不適切であったり、残業や休日に関する質問に対して明確な回答が得られなかったりする場合。

- 口コミ・評判: インターネット上の企業口コミサイトやSNSで、ネガティブな情報(長時間労働、ハラスメント、離職率の高さなど)が多く見られる場合。

- 選考のスピード: 応募から内定までのプロセスが異常に速い場合、人手不足が深刻で、誰でも良いから採用したいと考えている可能性があります。

- 残業代の有無: 「みなし残業代」の範囲が広すぎたり、残業代が一切支給されないような記載がある場合。

これらのチェックポイントに複数該当する場合は、慎重に検討し、可能であれば転職エージェントを通じて企業の内部情報を確認することをおすすめします。転職エージェントは、企業の評判や離職率などの情報も持っているため、客観的な視点からアドバイスを得られます。

まとめ:施工管理の夜勤は「知る」ことで乗り越えられる

施工管理の夜勤は、高収入やキャリアアップの機会といったメリットがある一方で、健康面や安全面でのリスクも伴う特殊な働き方です。しかし、その実態を正確に「知る」ことで、漠然とした不安は解消され、具体的な対策を講じることが可能になります。

あなたにとって夜勤は「あり」か「なし」か?判断のヒント

これまでの情報を踏まえ、あなたにとって施工管理の夜勤が「あり」か「なし」かを判断するためのヒントを提示します。

【夜勤の適性診断フローチャート】

- 高収入への意欲は高いか?

- Yes → 2へ

- No → 夜勤のメリットは少ないかもしれません。

- 不規則な生活リズムに順応できる自信があるか?

- Yes → 3へ

- No → 健康面でのリスクを十分に考慮し、対策を講じる必要があります。

- 日中の自由時間を有効活用したいか?

- Yes → 4へ

- No → 夜勤のメリットを最大限に活かせないかもしれません。

- 夜間特有の責任感や問題解決能力を身につけたいか?

- Yes → 夜勤はあなたのキャリアにとって大きなチャンスとなるでしょう。

- No → 夜勤以外のキャリアパスも検討してみましょう。

最終的な判断は、ご自身の価値観、ライフスタイル、健康状態、そしてキャリアプランとの適合性によって異なります。夜勤のメリットを最大限に活かしつつ、デメリットを最小限に抑えるための対策を講じられるかどうかが、成功の鍵となります。

施工管理の夜勤に関するよくある質問(Q&A)

Q1: 施工管理の夜勤は必ず発生するのでしょうか?

A1: いいえ、必ずしも全ての施工管理職で夜勤が発生するわけではありません。夜勤が発生しやすいのは、交通量の多い道路・鉄道工事、商業施設や病院の改修工事など、特定の工事に限定されます。日勤のみの求人も多数存在します。

Q2: 夜勤手当はどれくらいもらえますか?

A2: 企業や業界、地域によって異なりますが、深夜割増賃金(通常の賃金の25%増し)に加えて、企業独自の夜勤手当が1回あたり2,000円~5,000円程度支給されることが多いです。これにより、日勤に比べて月数万円~十数万円の収入増が見込めます。

Q3: 夜勤は健康に悪いと聞きますが、具体的な対策はありますか?

A3: 睡眠の質を高めるための寝室環境の整備(遮光、静音)、消化に良い食事、適度な運動、ストレスマネジメントなどが有効です。また、定期的な健康診断や、体調に異変を感じたら早めに医療機関を受診することが重要です。

Q4: 夜勤経験はキャリアアップに繋がりますか?

A4: はい、大いに繋がります。夜勤で培われる責任感、判断力、問題解決能力、そして特殊な現場経験は、施工管理技士としての市場価値を高め、主任や所長といった管理職への昇進、あるいは専門分野のスペシャリストとしてのキャリア形成に有利に働きます。

夜勤のある施工管理職への第一歩を踏み出そう

施工管理の夜勤は、確かに大変な側面もありますが、その実態を理解し、適切な対策を講じることで、高収入や貴重な経験を得られる魅力的な働き方でもあります。

もしあなたが、夜勤のある施工管理職に少しでも興味を持ったのであれば、まずは具体的な求人情報を集め、ご自身の目で確かめてみることが重要です。

「自分に夜勤が向いているか不安」「どんな求人があるのか知りたい」といった疑問や不安があれば、ぜひ一度、転職のプロであるジョブ活.comのキャリアアドバイザーにご相談ください。あなたの希望や適性を丁寧にヒアリングし、夜勤のある施工管理職の求人情報はもちろん、あなたのキャリアプランに最適な選択肢を一緒に見つけるお手伝いをさせていただきます。

夜勤のある施工管理職への第一歩を、私たちと一緒に踏み出しましょう。

【有料級】AIが魅力的な志望動機を作ってくれるプロンプト(AIへの指示文)

就・転職サポートジョブ活公式LINEでは、志望動機づくりに悩む方のために、魅力的な志望動機をAIが作ってくれる「志望動機作成プロンプト」(AIへの指示文)を無料プレゼント中です。

あなたの経験・希望職種・企業名をもとに、AIが自然な流れでヒアリングしながら文章を仕上げてくれるため、履歴書や面接準備が驚くほどラクになります。

登録後、LINEで 「プロンプト」 と送っていただくだけで、すぐに受け取れます。

▼友だち登録はこちら

【3分で完了】AIがあなたの「適職」を診断

「今の仕事、自分に合ってるのかな…」と感じたことがある人へ。

ジョブ活が提供するAI適職診断では、たった3分であなたの性格に合った職業・求人が見つかります。

専門知識は不要で、直感で答えるだけ。気づかなかった強みや向いている仕事がすぐにわかります。 LINEから無料で診断してみてください。

コメント