施工管理の「休みがない」は本当?リアルな実態とワークライフバランス改善策

「施工管理は休みがない」という話を耳にし、転職を検討しているものの、その実態が分からず不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。建設業界は「きつい」「休みが少ない」といったイメージが根強く、特に施工管理職は現場の進捗に左右されるため、ワークライフバランスの確保が難しいとされています。しかし、その「休みがない」という状況の背景には、業界特有の事情や企業ごとの違い、そして個人の工夫によって改善できる側面も存在します。

この記事では、施工管理職の休日のリアルな実態を深掘りし、なぜ休みが少ないと感じるのか、その具体的な理由を解説します。さらに、現役施工管理者の体験談や企業規模・担当分野による休日の違いを比較しながら、ワークライフバランスを改善するための実践的な方法、そして仕事のやりがいとキャリアアップを両立させる視点までを網羅的にご紹介します。

この記事を読み終える頃には、施工管理の休日の実態を正確に理解し、自身の働き方を見直す具体的なヒントや、より良いキャリアを築くための選択肢を見つけられるでしょう。

【有料級】AIが魅力的な志望動機を作ってくれるプロンプト(AIへの指示文)

就・転職サポートジョブ活公式LINEでは、志望動機づくりに悩む方のために、魅力的な志望動機をAIが作ってくれる「志望動機作成プロンプト」(AIへの指示文)を無料プレゼント中です。

あなたの経験・希望職種・企業名をもとに、AIが自然な流れでヒアリングしながら文章を仕上げてくれるため、履歴書や面接準備が驚くほどラクになります。

登録後、LINEで 「プロンプト」 と送っていただくだけで、すぐに受け取れます。

▼友だち登録はこちら

施工管理の休日は本当に少ない?リアルな実態と業界の常識

施工管理職の「休みがない」というイメージは、残念ながら一定の事実に基づいています。しかし、その実態は一様ではなく、業界全体の傾向と個別の状況を理解することが重要です。ここでは、施工管理の年間休日日数や週休制の平均値、そして休日出勤や残業が発生する具体的な理由について解説します。

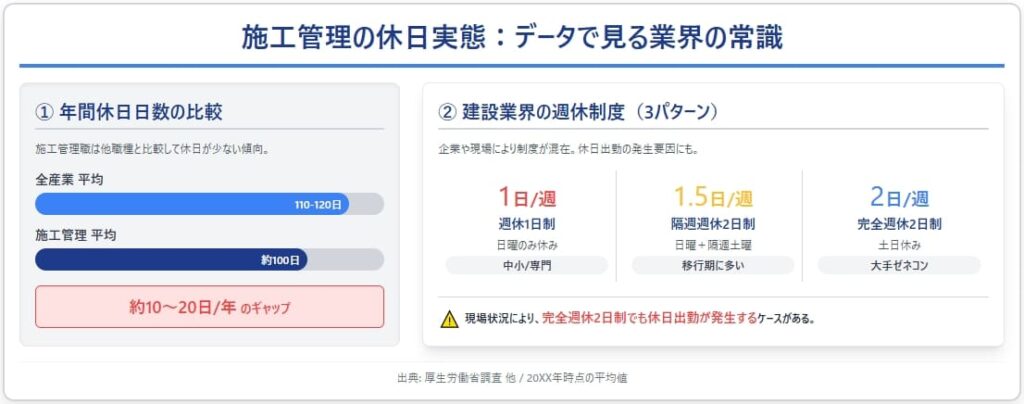

施工管理の年間休日日数と週休制の平均値(他職種との比較)

施工管理職の年間休日日数は、一般的に他の職種と比較して少ない傾向にあります。厚生労働省の調査によると、全産業の年間平均休日日数は約110〜120日程度ですが、建設業ではこれよりも少ないケースが見られます。

建設業界における週休制は、主に以下の3つのパターンに分けられます。

- 週休1日制: 日曜日のみ休み。最も休日が少ない形態です。

- 隔週週休2日制: 毎週日曜日に加え、隔週で土曜日が休みとなる形態です。

- 完全週休2日制: 毎週土曜日と日曜日が休みとなる形態です。

中小規模の建設会社や特定の専門工事会社では、いまだに週休1日制や隔週週休2日制を採用しているところも少なくありません。大手ゼネコンや一部の優良企業では完全週休2日制が導入されつつありますが、それでも現場の状況によっては休日出勤が発生することがあります。

例えば、ある調査では、施工管理職の年間休日日数は平均で100日前後という結果も出ており、これは一般的な事務職や営業職と比較すると、年間で10日〜20日程度少ないことになります。この差が、「施工管理は休みがない」という認識に繋がっていると言えるでしょう。

なぜ休みが少ないのか?休日出勤・残業が発生する具体的な理由

施工管理職が休日出勤や残業をせざるを得ない背景には、建設プロジェクト特有の複数の要因が絡み合っています。

- 工期厳守のプレッシャー: 建設プロジェクトには必ず「工期」と呼ばれる完成までの期限が設定されています。この工期は、施主との契約に基づいており、遅延は大きな損害賠償や信頼失墜に繋がるため、何としてでも守らなければなりません。そのため、計画が遅れた場合や予期せぬ事態が発生した際には、休日を返上してでも作業を進める必要が生じます。

- 天候不順による影響: 建設工事は屋外での作業が多いため、雨や雪、強風などの天候に大きく左右されます。悪天候で作業が中断した場合、遅れを取り戻すために休日出勤や残業で対応することが常態化しています。

- 資材・人員不足: 建設業界全体で人手不足が深刻化しており、特に熟練の職人や技術者の確保が難しい状況です。限られた人員で多くの現場を回すため、一人ひとりの業務負担が増加し、結果として休日出勤や残業に繋がります。また、資材の納期遅延なども工期に影響を与え、休日対応を余儀なくされる原因となります。

- 突発的なトラブル対応: 現場では、設計変更、機械の故障、近隣住民からのクレーム、安全上の問題など、予期せぬトラブルが日常的に発生します。これらのトラブルは迅速な対応が求められるため、休日であっても現場に駆けつけたり、対応に追われたりすることがあります。

- 多岐にわたる業務内容: 施工管理の仕事は、工程管理、品質管理、安全管理、原価管理、環境管理など多岐にわたります。現場での作業だけでなく、書類作成や打ち合わせ、関係各所との調整業務も多く、これらを限られた時間内でこなすことが難しい現状があります。

これらの要因が複合的に作用することで、「施工管理は休みがない」という状況が生まれているのです。

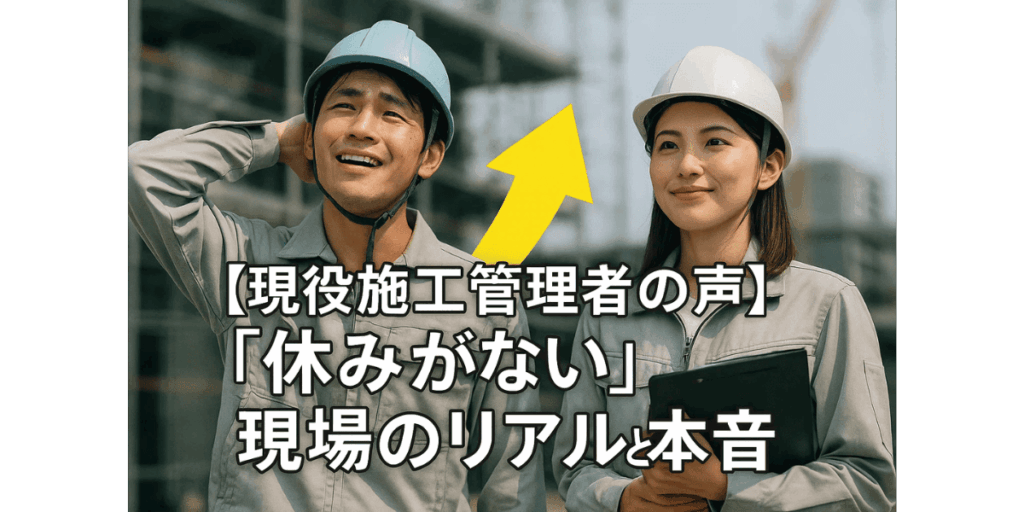

【現役施工管理者の声】「休みがない」現場のリアルと本音

「休みがない」という言葉だけでは伝わりにくい、施工管理の現場のリアルな声をお届けします。ここでは、具体的な体験談や、企業規模・担当分野による休日の違い、有給休暇の取得状況など、より深掘りした情報を提供します。

私の〇〇現場での休日出勤・残業リアル体験談

私が経験した中で特に印象的だったのは、商業施設の改修工事を担当していた時のことです。工期が非常にタイトで、しかも営業中の施設だったため、騒音や振動を伴う作業は夜間や休日に限定されていました。

ある週末、大型の機械搬入作業が予定されていましたが、前日の予期せぬ雨で搬入経路がぬかるみ、安全上の問題から作業が一時中断。このままでは週明けの工程に大きな遅れが生じてしまうため、急遽、休日返上で土壌改良と搬入経路の整備を行うことになりました。

朝早くから現場に入り、職人さんたちと協力して泥だらけになりながら作業を進めました。家族との週末の約束はキャンセルせざるを得ませんでしたが、無事に作業を終え、週明けの工程に間に合わせることができた時の達成感はひとしおでした。

もちろん、休みが潰れることへの不満や疲労はありましたが、自分の判断と行動が現場を動かし、プロジェクトの成功に貢献できたという実感は、施工管理ならではのやりがいだと感じています。このような経験を通じて、限られた時間の中でいかに効率的に動くか、そしてトラブル発生時にいかに冷静に対応するかが、この仕事の醍醐味だと学びました。

建築・土木・設備でここまで違う!分野別・企業規模別の休日実態比較

施工管理の休日の実態は、担当する工事の分野や企業の規模によって大きく異なります。

- 建築施工管理:

- ゼネコン(総合建設業): 大規模なビルやマンション、商業施設などを手掛けるため、工期が長く、関係者も多岐にわたります。完全週休2日制を導入している企業が多いですが、工期終盤やトラブル発生時には休日出勤が常態化することもあります。しかし、代休取得や振替休日の制度は比較的整っている傾向にあります。

- サブコン(専門工事会社): 電気設備や空調設備、内装など、特定の専門工事を担当します。元請けの工期に左右されるため、元請けの現場が忙しい時期は休日出りにくいことがあります。一方で、自社で請け負う小規模な工事では、比較的融通が利く場合もあります。

- 土木施工管理:

- 道路、橋梁、ダム、トンネルなどのインフラ工事を担当します。公共工事が多く、工期や予算が厳格に定められているため、計画通りの進行が強く求められます。天候の影響を受けやすく、災害復旧工事など突発的な対応も多いため、休日出勤は少なくありません。しかし、現場が山間部や僻地にあることも多く、一度現場に入ると数週間〜数ヶ月間は現場詰めで、その分、長期休暇がまとめて取れるケースもあります。

- 設備施工管理:

- 建築物内の電気、空調、給排水などの設備工事を担当します。建築工事の進捗に合わせて作業を行うため、建築現場の状況に左右されます。特に竣工間際は、試運転や調整作業で多忙になり、休日出勤が増える傾向にあります。

企業規模による違い:

- 大手企業(ゼネコンなど): 労働環境改善への意識が高く、完全週休2日制や有給休暇取得促進の取り組みが進んでいます。しかし、大規模プロジェクトを複数抱えるため、個人の業務量は依然として多い傾向にあります。

- 中小企業: 労働環境の整備が遅れている場合もあり、週休1日制や隔週週休2日制が残っているケースもあります。しかし、アットホームな雰囲気で、個人の裁量が大きく、現場によっては比較的融通が利くこともあります。

このように、一概に「施工管理は休みがない」と括るのではなく、自身の希望する分野や企業規模を考慮して、情報収集を行うことが重要です。

休日日数だけじゃない!有給休暇や長期休暇の取得状況の実態

年間休日日数だけでなく、実際に有給休暇や夏季休暇、年末年始休暇などの長期休暇がどの程度取得できているかも、ワークライフバランスを測る上で重要な指標です。

建設業界全体では、有給休暇の取得率は他の産業と比較して低い傾向にあります。現場の状況や人員体制によっては、「有給を取りにくい雰囲気がある」「自分が休むと現場が回らない」といった理由で、取得をためらう施工管理技士も少なくありません。

しかし、近年では働き方改革の推進により、企業側も有給休暇の取得促進に力を入れています。特に大手企業では、年間5日以上の有給休暇取得が義務化されたこともあり、計画的な取得を促す動きが見られます。

長期休暇についても、お盆や年末年始は現場がストップすることが多いため、比較的取得しやすい時期ではあります。しかし、工期が逼迫している現場や、緊急対応が必要な場合は、これらの期間も出勤を余儀なくされることがあります。

重要なのは、単に「年間休日が〇日」という数字だけでなく、実際に「休みが取れる文化があるか」「有給休暇を申請しやすい雰囲気か」といった、企業のリアルな働き方を把握することです。

【3分で完了】AIがあなたの「適職」を診断

「今の仕事、自分に合ってるのかな…」と感じたことがある人へ。

ジョブ活が提供するAI適職診断では、たった3分であなたの性格に合った職業・求人が見つかります。

専門知識は不要で、直感で答えるだけ。気づかなかった強みや向いている仕事がすぐにわかります。 LINEから無料で診断してみてください。

ワークライフバランスを改善!休みが取りやすい会社を見つける方法

「休みがない」という現状を改善し、ワークライフバランスを充実させるためには、会社選びが非常に重要です。ここでは、求人票や面接で「休みやすさ」を見抜くポイント、個人でできる業務効率化の工夫、そして転職という選択肢について解説します。

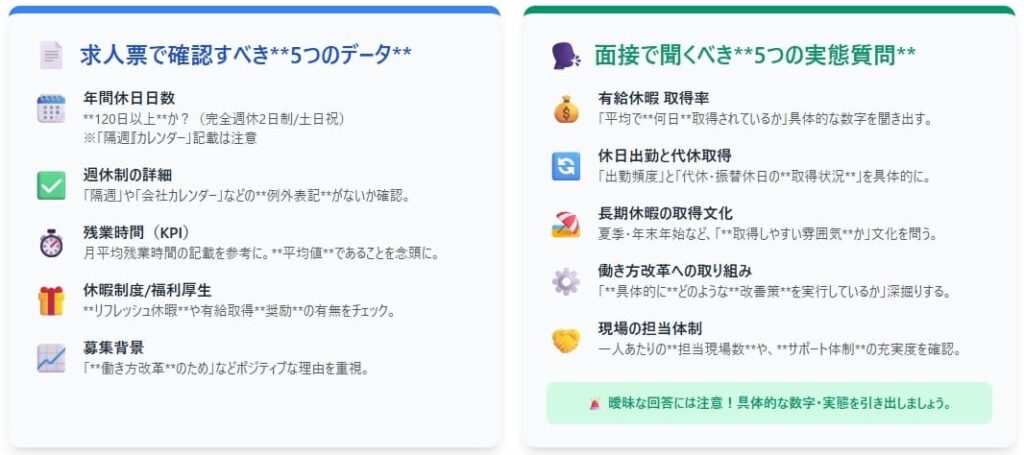

現役施工管理が教える!求人票・面接で「休みやすさ」を見抜くチェックポイント

求人票の情報だけでは、企業のリアルな働き方を完全に把握することは難しいですが、いくつかのポイントを押さえることで、休みやすさを見抜くヒントを得ることができます。

【求人票でチェックすべきポイント】

- 年間休日日数: 「完全週休2日制(土日祝)」と明記されているか。年間休日が120日以上であれば、比較的休みが多い企業と言えます。

- 週休制の詳細: 「隔週週休2日制」や「会社カレンダーによる」といった記載の場合、実際の休日が少ない可能性があります。

- 残業時間: 「月平均残業時間〇時間」の記載があれば参考にします。ただし、あくまで平均値であり、現場によっては大きく変動する可能性があることを念頭に置きましょう。

- 福利厚生: 「リフレッシュ休暇」「バースデー休暇」「有給休暇取得奨励」などの記載があれば、ワークライフバランスを重視している企業である可能性が高いです。

- 募集背景: 「事業拡大のため」「働き方改革のため」といったポジティブな募集背景は、労働環境改善に意欲的な企業であるサインかもしれません。

【面接で必ず聞くべき質問】

面接は、企業の文化や実際の働き方を知る絶好の機会です。以下の質問を参考に、具体的な情報を引き出しましょう。

- 「御社では、年間で平均どのくらい有給休暇を取得されていますか?」

- 「休日出勤はどのくらいの頻度で発生しますか?また、その際の代休や振替休日の取得状況はいかがでしょうか?」

- 「現場の状況にもよると思いますが、長期休暇(夏季休暇、年末年始休暇など)は取得しやすい雰囲気でしょうか?」

- 「働き方改革に関して、具体的にどのような取り組みをされていますか?」

- 「現場の体制についてお伺いしたいのですが、一人あたりの担当現場数や、サポート体制はどのようになっていますか?」

これらの質問を通じて、具体的な数字や企業の姿勢、現場の雰囲気を把握することが重要です。曖昧な回答しか得られない場合は、注意が必要です。

休日を確保するために個人でできる業務効率化と工夫

会社選びだけでなく、個人の努力で業務効率化を図り、休みを確保することも可能です。

- 徹底したタスク管理:

- 優先順位付け: 業務を「緊急度」と「重要度」で分類し、優先順位の高いものから着手します。

- To-Doリストの活用: 毎日、その日のタスクをリストアップし、完了したらチェックを入れる習慣をつけましょう。デジタルツール(Trello, Asanaなど)や手書きのノートでも構いません。

- デッドラインの設定: 各タスクに具体的な期限を設定し、逆算して作業を進めます。

- コミュニケーションの最適化:

- 報連相の徹底: 現場の状況や進捗、問題点を上司や関係者にタイムリーに報告・連絡・相談することで、手戻りやトラブルを未然に防ぎます。

- 情報共有の仕組み化: 現場の情報を一元的に管理し、関係者間でスムーズに共有できる仕組みを構築することで、個人の負担を軽減します。

- 権限委譲の促進: 可能な範囲で部下や協力会社に業務を任せることで、自身の業務量を調整します。

- ITツールの活用:

- 施工管理アプリ: 工程表作成、写真管理、図面共有などがスマホやタブレットで完結できるアプリを活用し、現場での事務作業を効率化します。

- チャットツール: 現場と事務所、協力会社との連絡をスムーズに行い、電話やメールのやり取りを減らします。

- クラウドストレージ: 図面や書類をクラウド上で共有し、いつでもどこでもアクセスできるようにすることで、資料探しや持ち運びの手間を省きます。

- 計画的な休暇取得:

- 事前に調整: 休暇を取りたい日を早めに上司や同僚に伝え、現場の工程や人員配置を考慮して調整します。

- 業務の引き継ぎ: 休暇中に発生する可能性のある業務について、事前に引き継ぎ資料を作成し、担当者に共有しておきましょう。

これらの工夫を実践することで、業務の効率が向上し、結果として休日を確保しやすくなる可能性があります。

転職も視野に?施工管理の働き方を変えるキャリアパスの選択肢

現在の職場でワークライフバランスの改善が難しい場合、転職も有効な選択肢となります。施工管理の経験は、建設業界内外で高く評価されるスキルです。

【働き方を変えるキャリアパスの選択肢】

- 大手ゼネコン・サブコンへの転職:

- 大手企業は、中小企業と比較して労働環境の整備が進んでいる傾向があります。完全週休2日制の導入や、福利厚生の充実、明確な評価制度などが期待できます。ただし、大規模プロジェクトに携わるため、責任やプレッシャーは大きいかもしれません。

- 発注者側の企業への転職:

- デベロッパー、ハウスメーカー、官公庁などの発注者側では、施工管理の経験を活かして、プロジェクトマネジメントや品質管理、コスト管理などの業務に携わることができます。現場での直接的な作業は減り、オフィスワークが中心となるため、比較的安定した休日を確保しやすい傾向にあります。

- コンサルティング会社への転職:

- 建設コンサルタントとして、企業のプロジェクト計画立案や技術指導、コスト削減提案などを行う道もあります。専門知識と経験を活かし、より戦略的な視点で建設プロジェクトに関わることができます。

- 建設IT企業への転職:

- 施工管理の経験を活かし、建設業界向けのITソリューション開発や導入支援を行う企業へ転職する選択肢もあります。自身の現場経験が、新しい技術やサービスの開発に役立つでしょう。

- 異業種へのキャリアチェンジ:

- 施工管理で培ったマネジメント能力、問題解決能力、コミュニケーション能力は、他業種でも高く評価されます。例えば、製造業の生産管理、物流管理、プロジェクトマネージャーなど、幅広い職種で活躍できる可能性があります。

転職を検討する際は、自身のキャリアプランや優先したい条件(給与、休日、仕事内容など)を明確にし、専門の転職エージェントに相談することをおすすめします。エージェントは、非公開求人の紹介や、企業の内情に関する情報提供、面接対策など、多角的にサポートしてくれます。

「休みがない」を乗り越える!施工管理の仕事のやりがいとキャリア戦略

「休みがない」という課題に直面しながらも、施工管理の仕事には大きなやりがいと、将来に繋がるキャリアアップのチャンスが秘められています。ここでは、仕事の魅力を再確認し、経験をキャリアに繋げる方法、そして限られた休日を充実させるマインドセットについて解説します。

施工管理の仕事の魅力とやりがいを再確認する

施工管理の仕事は、確かに厳しい側面もありますが、それを上回るほどの魅力とやりがいがあります。

- 地図に残る仕事: 自分が手掛けた建物やインフラが形となり、何十年も人々の生活を支え続ける。この達成感は、他の仕事ではなかなか味わえないものです。完成した建物を目の当たりにした時の感動は、苦労を忘れさせてくれるほどの喜びがあります。

- ものづくりの醍醐味: 設計図という平面的な情報から、実際に立体的な構造物を作り上げていく過程は、まさに「ものづくり」の醍醐味です。多くの職人や技術者と協力し、一つの目標に向かって進む一体感も大きな魅力です。

- 問題解決能力の向上: 現場では予期せぬトラブルが日常茶飯事です。それらの問題を迅速かつ的確に解決していく過程で、論理的思考力や判断力、交渉力など、ビジネスパーソンとして不可欠なスキルが磨かれます。

- 社会貢献性の高さ: 建物やインフラは、私たちの生活に不可欠なものです。安全で快適な空間を提供し、社会の発展に貢献しているという実感は、大きなモチベーションに繋がります。

- 多様な人との出会い: 職人、設計士、施主、行政担当者など、様々な立場の人々と関わりながら仕事を進めます。多様な価値観に触れることで、人間関係を築くスキルやコミュニケーション能力が向上します。

これらのやりがいを再認識することで、「休みがない」という状況を乗り越えるための原動力となるでしょう。

「休みがない」を成長のチャンスに!経験をキャリアアップに繋げる方法

「休みがない」状況で得られる経験は、決して無駄ではありません。むしろ、その厳しい環境で培われるスキルは、あなたの市場価値を大きく高め、将来的なキャリアアップに繋がる貴重な財産となります。

- マネジメント能力の向上:

- 工期、品質、安全、原価、環境といった多岐にわたる要素を同時に管理する経験は、プロジェクトマネジメント能力を飛躍的に向上させます。これは、どのような業界・職種においても通用する汎用性の高いスキルです。

- 問題解決能力と危機管理能力:

- 突発的なトラブルや予期せぬ事態に常に対応する中で、冷静な判断力と迅速な問題解決能力が養われます。これは、リーダーシップを発揮する上で不可欠な能力です。

- コミュニケーション能力と交渉力:

- 多様な関係者との調整や交渉を通じて、円滑な人間関係を築き、合意形成を図るコミュニケーション能力が磨かれます。

- 専門知識と技術力の深化:

- 様々な現場を経験することで、建築工法、土木技術、設備システムなど、幅広い専門知識と技術力が身につきます。これは、将来的に独立したり、専門性の高いコンサルタントとして活躍したりするための基盤となります。

これらの経験は、将来的に以下のようなキャリアパスに繋がる可能性があります。

- 管理職への昇進: 現場での経験とマネジメント能力が評価され、所長や部長といった管理職への道が開けます。

- 専門性の高いスペシャリスト: 特定の分野(例えば、耐震補強、環境配慮型建築など)の専門家として、技術指導やコンサルティングを行う道もあります。

- 独立・起業: 培った知識と経験を活かし、自身の建設会社を立ち上げたり、フリーランスの施工管理として活躍したりすることも可能です。

- 他業種へのキャリアチェンジ: 施工管理で培った汎用性の高いスキルを活かし、異業種でプロジェクトマネージャーやコンサルタントとして活躍する道も開けます。

「休みがない」という状況を単なる苦労と捉えるのではなく、「自身の成長を加速させる機会」と捉えることで、ポジティブなキャリア戦略を構築できるでしょう。

限られた休日でプライベートを充実させるマインドセットと工夫

休日が少ない中でも、プライベートを充実させることは可能です。重要なのは、時間の使い方を工夫し、限られた時間を最大限に活用するマインドセットを持つことです。

- 「質」を重視した時間の使い方:

- 休日の長さよりも、その時間の「質」を重視しましょう。たとえ半日しか休みがなくても、その時間を自分の好きなことや大切な人との時間に集中することで、心身のリフレッシュに繋がります。

- 計画的なスケジュール管理:

- 休日の予定も仕事と同じように計画的に立てましょう。事前に何をしたいか、誰と過ごしたいかを明確にし、必要な準備をしておくことで、無駄なく時間を活用できます。

- 趣味やリフレッシュ方法の確立:

- 短時間で気分転換できる趣味(読書、映画鑑賞、軽い運動など)を見つけましょう。また、マッサージや温泉など、心身を癒すリフレッシュ方法をいくつか持っておくと良いでしょう。

- 家族や友人とのコミュニケーション:

- 休日が少ないからこそ、家族や友人とのコミュニケーションを大切にしましょう。たとえ短時間でも、食事を共にしたり、電話で話したりする時間を作ることで、精神的な支えとなります。

- デジタルデトックス:

- 休日くらいは仕事の連絡から離れ、スマートフォンやPCから距離を置く「デジタルデトックス」を試してみましょう。情報過多な現代において、意識的にデジタルから離れることで、心身のリフレッシュ効果が高まります。

「休みがない」という状況は、時間管理能力や優先順位付けのスキルを磨く機会でもあります。限られた時間の中でいかに充実したプライベートを過ごすか、工夫次第で可能性は広がります。

【3分で完了】AIがあなたの「適職」を診断

「今の仕事、自分に合ってるのかな…」と感じたことがある人へ。

ジョブ活が提供するAI適職診断では、たった3分であなたの性格に合った職業・求人が見つかります。

専門知識は不要で、直感で答えるだけ。気づかなかった強みや向いている仕事がすぐにわかります。 LINEから無料で診断してみてください。

あなたに合った働き方を見つけるための次の一歩

この記事を通じて、施工管理の休日の実態、改善策、そして将来展望について理解を深めていただけたことと思います。重要なのは、この知識を活かして、あなた自身が具体的な行動を起こすことです。

【あなたに合った働き方を見つけるための次の一歩】

- 現状の働き方を客観的に評価する:

- 現在の職場の年間休日日数、実際の残業時間、有給休暇の取得状況などを具体的に書き出してみましょう。

- 「休みがない」と感じる具体的な原因は何なのか、自身の業務内容や会社の体制を振り返ってみましょう。

- 理想の働き方を明確にする:

- 年間でどのくらいの休日が欲しいのか、残業は月何時間までなら許容できるのか、どのような仕事内容であればやりがいを感じられるのか、具体的にイメージしてみましょう。

- プライベートで何をしたいのか、家族との時間をどう過ごしたいのかなど、ワークライフバランスにおける優先順位を明確にすることが重要です。

- 情報収集とキャリア相談:

- 転職サイトや業界情報サイトで、興味のある企業の求人情報や働き方に関する情報を収集しましょう。

- 建設業界に特化した転職エージェントに相談することをおすすめします。エージェントは、あなたの希望や経験に合った企業を紹介してくれるだけでなく、非公開求人の情報や、企業のリアルな内情(残業時間、有給取得率など)を提供してくれることがあります。また、面接対策や履歴書・職務経歴書の添削など、転職活動全般をサポートしてくれます。

- 職場への提案も検討する:

- もし現在の職場で改善の余地があると感じるなら、業務効率化の提案や、働き方に関する意見を上司に相談してみるのも一つの方法です。

「施工管理は休みがない」というイメージは、過去のものになりつつあります。建設業界は変化の途上にあり、あなたに合った働き方を見つけるチャンスは十分にあります。ぜひ、この機会に自身のキャリアと向き合い、より良い未来を掴むための一歩を踏み出してください。

まとめ

施工管理職の「休みがない」という課題は、建設業界の構造的な問題や現場特有の事情に起因するものであり、多くの施工管理技士が直面している現実です。年間休日日数が他の職種より少ない傾向にあり、工期厳守や突発的なトラブル対応により、休日出勤や残業が発生しやすい実態があります。

しかし、その実態は一様ではなく、担当する工事の分野(建築、土木、設備)や企業の規模(大手、中小)によって、休日の取りやすさは大きく異なります。大手企業では働き方改革が進み、完全週休2日制や有給休暇取得促進の取り組みが見られますが、中小企業ではまだ改善の余地があるケースも存在します。

ワークライフバランスを改善するためには、求人票や面接で「休みやすさ」を見抜く具体的なチェックポイントを押さえ、個人で業務効率化の工夫を凝らすことが重要です。そして、現在の職場での改善が難しい場合は、大手企業や発注者側、建設IT企業など、より働きやすい環境への転職も有効な選択肢となります。

「休みがない」という状況は、マネジメント能力や問題解決能力、コミュニケーション能力など、あなたの市場価値を高める貴重な経験となります。この経験をキャリアアップに繋げ、限られた休日を充実させるマインドセットを持つことで、施工管理の仕事のやりがいを再確認できるでしょう。

もしあなたが「施工管理の仕事は好きだけど、休みがない現状を変えたい」と考えているなら、今が行動を起こす絶好の機会です。ぜひ、この記事で得た情報を参考に、自身のキャリアプランを明確にし、建設業界に特化した転職エージェントに相談してみてください。専門家のアドバイスを受けることで、あなたの経験を最大限に活かし、理想のワークライフバランスを実現できる企業との出会いがきっと見つかるはずです。

あなたの理想の働き方を実現するために、まずは一歩踏み出してみませんか?

【有料級】AIが魅力的な志望動機を作ってくれるプロンプト(AIへの指示文)

就・転職サポートジョブ活公式LINEでは、志望動機づくりに悩む方のために、魅力的な志望動機をAIが作ってくれる「志望動機作成プロンプト」(AIへの指示文)を無料プレゼント中です。

あなたの経験・希望職種・企業名をもとに、AIが自然な流れでヒアリングしながら文章を仕上げてくれるため、履歴書や面接準備が驚くほどラクになります。

登録後、LINEで 「プロンプト」 と送っていただくだけで、すぐに受け取れます。

▼友だち登録はこちら

【3分で完了】AIがあなたの「適職」を診断

「今の仕事、自分に合ってるのかな…」と感じたことがある人へ。

ジョブ活が提供するAI適職診断では、たった3分であなたの性格に合った職業・求人が見つかります。

専門知識は不要で、直感で答えるだけ。気づかなかった強みや向いている仕事がすぐにわかります。 LINEから無料で診断してみてください。

コメント