「ものづくりに携わりたい」「手に職をつけたいけれど、どんな仕事があるんだろう?」

そうお考えの方にとって、「機械エンジニア」という職業は魅力的な選択肢の一つかもしれません。しかし、その仕事内容やキャリアパス、未経験から目指す具体的な方法については、漠然としたイメージしか持てない方も少なくないでしょう。

本記事では、機械エンジニアの仕事の全体像から、具体的な設計プロセス、活躍する業界の最新トレンド、そして未経験から機械エンジニアを目指すための実践的なロードマップまでを網羅的に解説します。

この記事を読めば、機械エンジニアの仕事の奥深さと将来性を深く理解し、ご自身のキャリア選択に自信を持って次のステップに進むための具体的な行動指針を得られるはずです。ものづくりの最前線で活躍する「機械エンジニア」の魅力に迫り、あなたの未来を切り開く一歩を踏み出しましょう。

【有料級】AIが魅力的な志望動機を作ってくれるプロンプト(AIへの指示文)

就・転職サポートジョブ活公式LINEでは、志望動機づくりに悩む方のために、魅力的な志望動機をAIが作ってくれる「志望動機作成プロンプト」(AIへの指示文)を無料プレゼント中です。

あなたの経験・希望職種・企業名をもとに、AIが自然な流れでヒアリングしながら文章を仕上げてくれるため、履歴書や面接準備が驚くほどラクになります。

登録後、LINEで 「プロンプト」 と送っていただくだけで、すぐに受け取れます。

▼友だち登録はこちら

機械エンジニアとは?ものづくりを支える仕事の全体像

機械エンジニア(メカニカルエンジニア)の定義と役割

機械エンジニアとは、自動車、ロボット、家電、航空機、医療機器など、あらゆる「機械」の設計、開発、製造、保守に携わる技術者の総称です。英語では「メカニカルエンジニア(Mechanical Engineer)」と呼ばれ、その呼称は国内でも広く使われています。

彼らの主な役割は、製品の企画段階から量産、そしてその後の改善に至るまで、ものづくりの全工程において機械的な側面から技術的な課題を解決し、製品の機能性、安全性、耐久性、コスト効率を最適化することにあります。単に部品を組み立てるだけでなく、物理法則や材料特性を深く理解し、創造的な発想で新しい価値を生み出す、まさに「ものづくりの根幹を支える」存在と言えるでしょう。

機械エンジニアが手掛ける製品と活躍分野

機械エンジニアが手掛ける製品は多岐にわたり、私たちの日常生活のあらゆる場面に存在しています。

- 自動車・輸送機器: エンジン、車体、サスペンション、ブレーキシステム、自動運転関連部品など

- 産業用ロボット・FA機器: ロボットアーム、自動搬送装置、生産ラインの自動化設備など

- 家電・精密機器: スマートフォン、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、カメラ、プリンターなど

- 医療機器・ヘルスケア: 手術支援ロボット、診断装置、人工臓器、介護ロボットなど

- 航空宇宙: 航空機、ロケット、人工衛星の構造体や推進システムなど

- エネルギー: 発電プラント、風力発電タービン、太陽光発電システムなど

これらの製品は、それぞれ異なる技術的課題を抱えており、機械エンジニアは各分野の専門知識を駆使して、最適なソリューションを提供しています。例えば、自動車分野では軽量化と衝突安全性の両立、医療機器分野では精密さと生体適合性の確保など、高度な専門性が求められます。

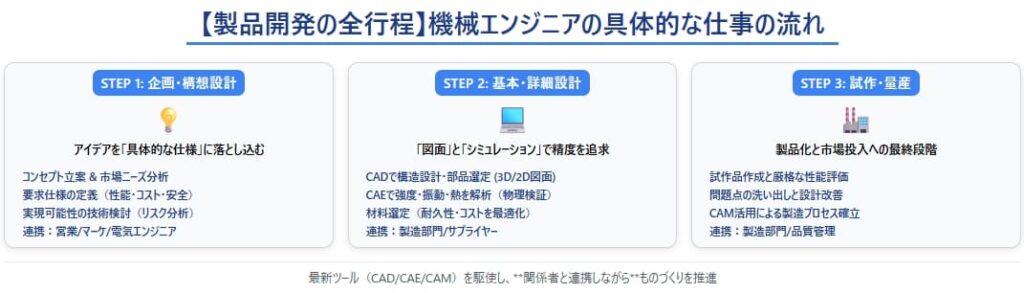

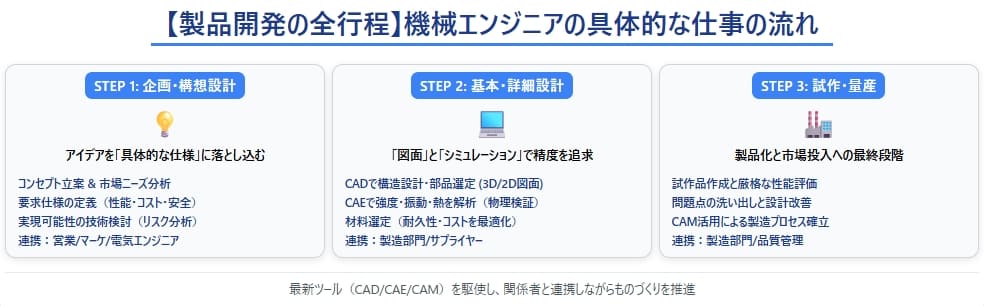

【深掘り】機械エンジニアの具体的な仕事内容と設計プロセス

機械エンジニアの仕事は、単に図面を描くだけではありません。製品が生まれるまでの複雑なプロセス全体に関わり、多岐にわたる業務を遂行します。ここでは、企画から量産に至るまでの具体的な設計プロセスと、各工程での業務内容を深掘りします。

企画・構想設計:アイデアを形にする第一歩

製品開発の最も初期段階であり、アイデアを具体的な形にするための土台を築く重要なフェーズです。

- コンセプト立案: 市場のニーズや顧客の要望を分析し、どのような製品を作るべきか、その製品がどのような価値を提供するのかを明確にします。

- 要求仕様の定義: 製品に求められる機能、性能、サイズ、重量、コスト、安全性などの具体的な要件を詳細に定義します。例えば、「時速100kmで走行可能」「バッテリー駆動で8時間稼働」「耐熱温度150℃」といった具体的な数値目標を設定します。

- 実現可能性の検討: 定義された要求仕様が、現在の技術や予算、納期で実現可能かどうかを検討します。過去の事例や最新技術動向を調査し、技術的な課題やリスクを洗い出します。

この段階では、顧客や営業、マーケティング部門、他分野のエンジニア(電気、ソフトウェアなど)との密なコミュニケーションが不可欠です。

基本設計・詳細設計:図面とシミュレーションで精度を高める

企画・構想設計で固まった方向性に基づき、具体的な設計を進めていくフェーズです。

- 部品選定・構造設計: 製品を構成する各部品の形状、寸法、配置を決定し、全体の構造を設計します。例えば、ロボットアームであれば、関節部分の機構やモーターの配置、ケーブルの取り回しなどを検討します。

- 材料選定: 製品の機能、強度、耐久性、コスト、製造方法などを考慮し、最適な材料を選定します。例えば、軽量化が必要な場合はアルミニウム合金や複合材料、耐熱性が必要な場合は特殊鋼などを検討します。

- CAD/CAM/CAEを用いた設計・解析・シミュレーション:

- CAD(Computer Aided Design): コンピュータ上で製品の3Dモデルや2D図面を作成するツールです。例えば「SolidWorks」や「CATIA」などが有名です。これにより、設計者は視覚的に製品の形状や構造を確認し、部品間の干渉などを事前に発見できます。

- CAM(Computer Aided Manufacturing): CADで作成した設計データに基づき、工作機械(NC旋盤、マシニングセンタなど)を制御するためのプログラムを作成するツールです。これにより、設計通りの部品を効率的かつ高精度に製造できます。

- CAE(Computer Aided Engineering): コンピュータ上で製品の性能をシミュレーション・解析するツールです。例えば「Ansys」や「MSC Nastran」などがあります。強度解析(部品がどれくらいの力に耐えられるか)、熱流体解析(熱や空気の流れ)、振動解析などを行い、設計の妥当性を検証し、問題点を事前に特定して改善に繋げます。

この段階では、設計の精度を高めるために、何度もシミュレーションと修正を繰り返し、最適な設計を追求します。

試作・評価・量産:製品化までの道のり

設計が完了したら、実際に製品を形にし、市場に送り出すための最終段階です。

- 試作品の作成: 設計図面や3Dモデルに基づき、実際に動作する試作品を製作します。3Dプリンターや切削加工など、様々な方法が用いられます。

- 性能評価・テスト: 試作品が要求仕様を満たしているか、機能性、安全性、耐久性などを厳しく評価します。様々な環境下でのテストを行い、潜在的な問題点や改善点を洗い出します。

- 問題点の洗い出しと改善: 評価テストで発見された問題点に対し、設計変更や材料変更などの改善策を講じます。この工程も、設計部門と製造部門が密接に連携して進めます。

- 量産体制への移行: 最終的な設計が確定したら、効率的かつ安定的に製品を大量生産するための製造プロセスを確立します。生産ラインの設計、品質管理体制の構築なども機械エンジニアの重要な役割です。

【事例で解説】ある機械エンジニアの一日の流れ

ここでは、産業用ロボットの設計開発に携わる機械エンジニアAさんの一般的な一日の流れをご紹介します。

午前

- 9:00:出社、メールチェック。前日夜に海外拠点から届いた設計レビューのコメントを確認。

- 9:30:チームミーティング。開発中のロボットアームの進捗状況を共有。特に、新しい軽量化素材の採用に関する強度解析の結果について議論し、課題点を洗い出す。

- 10:30:CADソフト(SolidWorks)を用いて、ロボットアームの関節部分の設計修正作業。強度解析の結果に基づき、部品の肉厚を調整し、軽量化と強度維持の両立を図る。

- 12:00:昼食。

午後

- 13:00:CAEソフト(Ansys)で、修正した設計の再解析を実施。特に、高速動作時の振動特性や熱発生について詳細にシミュレーションを行う。

- 15:00:製造部門との打ち合わせ。試作部品の加工方法について、製造上の制約やコスト、納期を考慮しながら調整。3Dプリンターでの試作も検討。

- 16:00:サプライヤーとのオンライン会議。新しいモーターの選定について、性能、価格、供給体制などを確認し、技術的な質問を行う。

- 17:00:設計ドキュメントの作成・更新。解析結果や会議内容をまとめ、設計変更の履歴を記録。

- 18:00:翌日のタスク整理、退社。

このように、機械エンジニアは設計ツールを駆使するだけでなく、チーム内外の多様な関係者と連携しながら、ものづくりを進めています。

【3分で完了】AIがあなたの「適職」を診断

「今の仕事、自分に合ってるのかな…」と感じたことがある人へ。

ジョブ活が提供するAI適職診断では、たった3分であなたの性格に合った職業・求人が見つかります。

専門知識は不要で、直感で答えるだけ。気づかなかった強みや向いている仕事がすぐにわかります。 LINEから無料で診断してみてください。

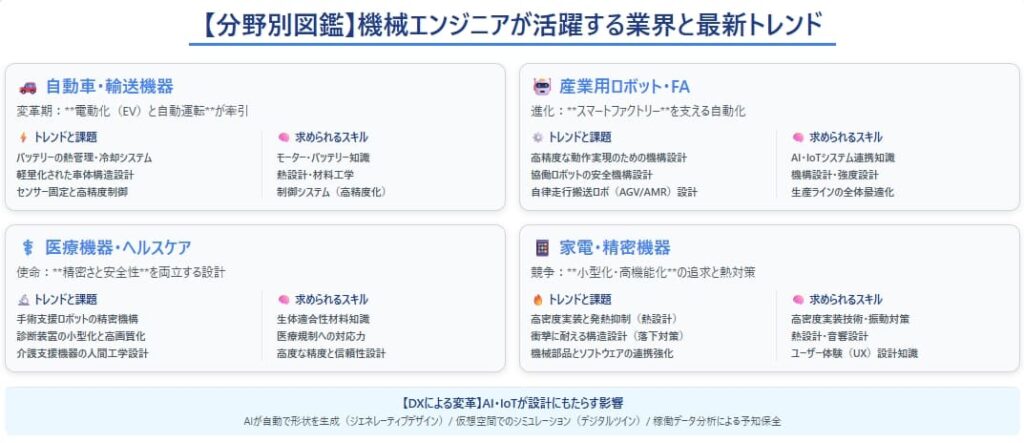

【分野別図鑑】機械エンジニアが活躍する業界と最新トレンド

機械エンジニアは、現代社会のあらゆる産業で不可欠な存在です。ここでは、主要な活躍分野とその最新トレンド、求められるスキルについて解説します。

自動車・輸送機器分野:電動化と自動運転が牽引する進化

自動車産業は、100年に一度の変革期を迎えています。ガソリン車から電気自動車(EV)へのシフト、そして自動運転技術の進化が、機械エンジニアの仕事に大きな変化をもたらしています。

- EV化: バッテリーパックの熱管理、モーターの効率的な冷却システム、軽量化された車体構造、充電インフラとの連携など、新たな機械設計の課題が山積しています。

- 自動運転技術: LiDAR(ライダー)やレーダー、カメラといったセンサーの搭載位置や固定方法、それらのデータを処理するコンピュータの冷却、ステアリングやブレーキなどの機械的な制御システムの高精度化が求められます。

この分野では、バッテリーやモーターに関する知識、センサー技術、熱設計、軽量化のための材料工学のスキルが特に重要視されています。

産業用ロボット・FA分野:スマートファクトリーを支える技術

製造業の現場では、人手不足の解消や生産性向上を目指し、産業用ロボットやFA(ファクトリーオートメーション)機器の導入が加速しています。

- ロボットアーム: 高精度な動作を実現するための機構設計、可搬重量に応じた強度設計、協働ロボット(人と一緒に作業するロボット)における安全機構の設計などが求められます。

- 自動搬送システム: 工場内の物流を効率化するAGV(無人搬送車)やAMR(自律走行搬送ロボット)の設計、それらを制御するシステムとの連携が重要です。

AIやIoT(モノのインターネット)との連携により、ロボットが自律的に判断し、生産ライン全体を最適化する「スマートファクトリー」の実現に、機械エンジニアリングが大きく貢献しています。

医療機器・ヘルスケア分野:精密さと安全性が求められる設計

人命に関わる医療機器の設計には、極めて高い精度と安全性が求められます。

- 手術支援ロボット: 精密な動きを実現する機構設計、術者の意図を正確に伝えるためのインターフェース設計、万が一の故障時にも安全を確保するフェイルセーフ機構などが不可欠です。

- 診断装置: MRIやCTスキャンなどの大型装置から、超音波診断装置のような小型機器まで、高画質化と小型化、そして患者への負担軽減を両立させる設計が求められます。

- 介護機器: パワードスーツや移乗支援ロボットなど、高齢者や障がい者の生活をサポートする機器では、使用者の身体特性に合わせたエルゴノミクス(人間工学)に基づいた設計が重要です。

この分野では、生体適合性のある材料の知識、厳しい医療規制への対応、そして倫理観が特に重視されます。

家電・精密機器分野:小型化と高機能化の追求

私たちの身近にある家電製品や精密機器は、常に小型化、軽量化、高機能化が求められています。

- スマートフォン・ウェアラブルデバイス: 限られたスペースに多くの部品を効率的に配置する高密度実装技術、発熱を抑えるための熱設計、落下時の衝撃に耐える構造設計などが重要です。

- スマート家電: AIスピーカーやIoT対応冷蔵庫など、ネットワークに接続される家電では、内部の機械部品と電子部品、ソフトウェアとの連携を考慮した設計が必要です。

ユーザー体験を向上させるためのデザイン性や操作性も重視され、熱設計、振動対策、音響設計など、多岐にわたる専門知識が求められます。

AI・IoT・DXが機械エンジニアの仕事にもたらす変化

AI(人工知能)、IoT、DX(デジタルトランスフォーメーション)といった最新技術は、機械エンジニアの仕事にも大きな変革をもたらしています。

- ジェネレーティブデザイン: AIが与えられた条件(強度、重量、材料など)に基づいて、最適な形状を自動的に生成する技術です。これにより、人間では思いつかないような革新的なデザインが生まれ、設計プロセスが大幅に効率化されます。

- デジタルツイン: 物理的な製品やシステムをデジタル空間に再現し、リアルタイムでその挙動をシミュレーションする技術です。これにより、製品の性能予測、故障診断、予知保全などが可能になり、開発期間の短縮や運用コストの削減に貢献します。

- 予知保全: IoTセンサーで機械の稼働データを収集し、AIで分析することで、故障の兆候を事前に察知し、計画的なメンテナンスを可能にする技術です。これにより、突発的なダウンタイムを減らし、生産効率を向上させます。

これらの技術の進展により、機械エンジニアには、従来の機械工学の知識に加え、データ分析、プログラミング、AIの基礎知識といったデジタルスキルがますます重要になっています。

機械エンジニアのキャリアパスと年収事情

機械エンジニアとしてのキャリアは、専門性を深める道と、マネジメントに進む道の大きく2つに分かれます。また、年収も業界や経験によって大きく変動します。

専門性を極めるスペシャリストとマネジメント職

- スペシャリスト: 特定の技術分野(例えば、熱設計、強度解析、ロボット制御、材料工学など)を深く掘り下げ、その分野のエキスパートとして活躍する道です。最先端技術の研究開発に携わったり、高度な技術課題の解決を専門としたりします。

- マネジメント職: プロジェクトマネージャーとして開発プロジェクト全体を統括したり、部門長として組織をマネジメントしたりする道です。技術的な知識に加え、リーダーシップ、コミュニケーション能力、予算管理能力などが求められます。

どちらのキャリアパスを選ぶかは、個人の興味や適性によって異なりますが、多くの企業では、まずスペシャリストとして経験を積んだ後、マネジメント職への道が開かれるのが一般的です。

業界・企業規模別の年収目安と年収アップの秘訣

機械エンジニアの年収は、経験年数、スキル、勤務する業界、企業規模、地域によって大きく異なります。

一般的に、大手自動車メーカーや重工業、医療機器メーカーなどでは年収水準が高く、特に専門性の高いスキルやマネジメント経験を持つエンジニアは高待遇が期待できます。未経験からのスタートでは300万円台から始まることもありますが、経験を積むことで500万円~800万円、さらにマネジメント層や高度な専門職では1,000万円を超えるケースも珍しくありません。

年収アップの秘訣

- 専門性の深化: 特定の分野で誰にも負けない専門知識やスキルを身につけることで、市場価値を高めることができます。

- 最新技術の習得: AI、IoT、データサイエンスなど、機械工学と融合する最新技術を積極的に学び、自身のスキルセットを広げましょう。

- 資格取得: 機械設計技術者試験や技術士などの資格は、自身のスキルを客観的に証明し、キャリアアップや年収交渉に有利に働くことがあります。

- 転職: 現在の会社で評価されにくい場合や、より高い年収水準の業界・企業への挑戦は、年収アップの有効な手段です。特に、専門性の高い人材を求める企業では、スキルに見合った高待遇を提示されることがあります。

将来性:需要の高まりと市場価値

AI、IoT、DXの進展は、機械エンジニアの仕事を変革する一方で、その需要をさらに高めています。デジタル技術がどれだけ進化しても、物理的な「もの」を設計し、製造する機械エンジニアの役割は決してなくなりません。むしろ、デジタル技術と融合することで、より高度で複雑なものづくりが可能になり、機械エンジニアの活躍の場は広がり続けています。

特に、以下のようなスキルを持つ機械エンジニアは、今後も高い市場価値を維持すると考えられます。

- デジタル技術との融合スキル: CAD/CAEだけでなく、プログラミング、データ分析、AIの基礎知識を持つエンジニア。

- システム全体を俯瞰する能力: 機械単体だけでなく、電気、ソフトウェア、ネットワークを含めたシステム全体を設計・最適化できる能力。

- 課題解決能力と創造性: 未知の課題に対し、論理的にアプローチし、新しい解決策を生み出す力。

【3分で完了】AIがあなたの「適職」を診断

「今の仕事、自分に合ってるのかな…」と感じたことがある人へ。

ジョブ活が提供するAI適職診断では、たった3分であなたの性格に合った職業・求人が見つかります。

専門知識は不要で、直感で答えるだけ。気づかなかった強みや向いている仕事がすぐにわかります。 LINEから無料で診断してみてください。

機械エンジニアになるには?必要な知識・スキルと学習方法

機械エンジニアを目指す上で、どのような知識やスキルが必要なのでしょうか。ここでは、必須となる基礎知識から、実務で役立つツール、資格、そして効果的な学習方法までを解説します。

必須となる「4大力学」と基礎知識

機械工学の基礎をなすのが、以下の「4大力学」です。これらは、あらゆる機械設計の根幹となる知識であり、理解しておくことが不可欠です。

- 機械力学: 物体の運動や力の関係を扱う学問です。例えば、ロボットアームの動きを計算したり、自動車の加速性能を予測したりする際に必要となります。

- 流体力学: 水や空気などの流体の挙動を扱う学問です。航空機の翼の設計、ポンプやタービンの効率計算、自動車の空力設計などに活用されます。

- 熱力学: 熱とエネルギーの関係を扱う学問です。エンジンの燃焼効率、冷蔵庫の冷却システム、電子機器の放熱設計などに不可欠な知識です。

- 材料力学: 材料が力によってどのように変形し、破壊されるかを扱う学問です。部品の強度計算、材料選定、製品の耐久性評価などに用いられます。

これらの力学の知識は、大学や専門学校の機械工学科で体系的に学ぶことができます。独学で学ぶ場合は、専門書やオンライン講座を活用し、演習問題を解きながら理解を深めることが重要です。

CAD/CAM/CAEスキルとプログラミング言語

現代の機械エンジニアリングにおいて、コンピュータツールは欠かせません。

- CAD(Computer Aided Design): 製品の設計図面や3Dモデルを作成するソフトウェアです。主要なものに「SolidWorks」「CATIA」「AutoCAD」「Fusion 360」などがあります。これらの操作スキルは、設計業務の基本中の基本です。

- CAM(Computer Aided Manufacturing): CADデータから加工プログラムを作成し、NC工作機械を制御するソフトウェアです。製造現場での効率的な部品加工に貢献します。

- CAE(Computer Aided Engineering): 設計した製品の強度、熱、流体などの物理現象をシミュレーション・解析するソフトウェアです。代表的なものに「Ansys」「MSC Nastran」などがあります。設計の妥当性を検証し、試作回数を減らす上で非常に重要です。

また、近年ではプログラミング言語のスキルも重要性を増しています。特に「Python」は、データ解析、自動化、AI開発など幅広い分野で活用されており、機械エンジニアが設計データの前処理や解析、シミュレーションの自動化を行う上で非常に役立ちます。

実務で役立つ資格と取得のメリット

機械エンジニアとしてのスキルを客観的に証明し、キャリアアップに繋がる資格がいくつかあります。

- 技術士(機械部門): 技術系国家資格の最高峰であり、高度な専門知識と応用能力、倫理観を持つ技術者であることを証明します。取得には実務経験が必要ですが、キャリアの信頼性を大きく高めます。

- 機械設計技術者試験: 機械設計に関する幅広い知識と応用能力を評価する民間資格です。3級から1級まであり、自身のスキルレベルに合わせて挑戦できます。特に2級以上は実務での評価も高く、転職時にも有利に働くことがあります。

- CAD利用技術者試験: CADソフトウェアの操作スキルや製図に関する知識を評価する資格です。2次元と3次元があり、未経験者でも比較的取得しやすく、基礎的なCADスキルを証明するのに役立ちます。

これらの資格取得は、自身の学習目標を設定する上でも有効であり、実務への理解を深めるきっかけにもなります。

効果的な学習方法と情報収集のコツ

機械エンジニアになるための学習方法は多岐にわたります。

- 大学・専門学校での学習: 機械工学の基礎から応用までを体系的に学べる最も一般的な方法です。実験や演習を通じて実践的なスキルも身につけられます。

- オンライン講座・MOOCs: Coursera、Udemy、Progateなどのプラットフォームでは、機械工学の基礎、CAD/CAEの操作方法、Pythonプログラミングなど、多様な講座が提供されています。自分のペースで学習を進めたい方におすすめです。

- 独学: 専門書や参考書を用いて、自力で学習を進める方法です。特に4大力学やCADの基礎は独学でも習得可能です。ただし、実践的な経験を積む機会が少ないため、後述のポートフォリオ作成と組み合わせることが重要です。

- インターンシップ: 企業での実務経験は、座学では得られない貴重な学びとなります。学生のうちから積極的に参加を検討しましょう。

情報収集のコツ

- 専門雑誌・Webメディア: 「日経XTECH」「MONOist」など、機械工学や製造業の最新技術動向を追うことができます。

- 展示会・セミナー: 「日本ものづくりワールド」などの展示会や、各企業が開催する技術セミナーに参加することで、最新技術に触れ、業界の動向を肌で感じることができます。

- SNS・コミュニティ: TwitterやLinkedInなどで、現役エンジニアの意見や情報交換を参考にすることも有効です。

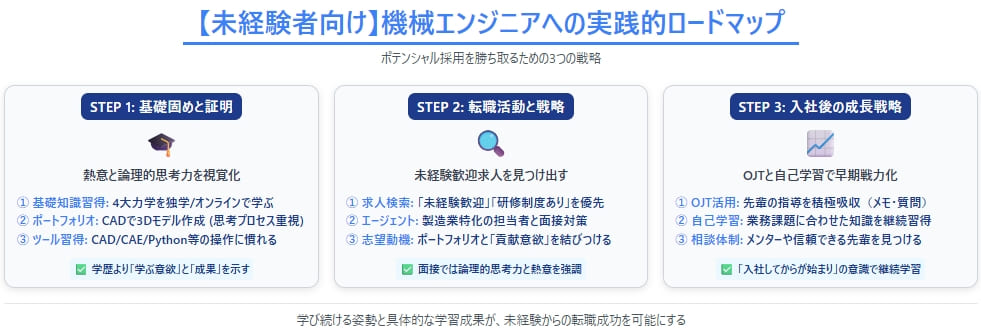

【未経験者向け】機械エンジニアへの実践的ロードマップ

未経験から機械エンジニアを目指すのは決して簡単な道ではありませんが、適切な準備と戦略があれば十分に可能です。ここでは、具体的な学習計画から求人探し、入社後の成長戦略までを解説します。

未経験から目指せる?学歴と実務経験の壁

未経験から機械エンジニアを目指すことは可能です。特に、ポテンシャル採用を重視する企業や、研修制度が充実している企業であれば、学歴や実務経験がなくても採用されるチャンスがあります。

- 学歴: 高専、専門学校、大学の機械工学系学科を卒業していると、基礎知識があるため有利に働きます。しかし、文系出身者や異業種からの転職者でも、独学や職業訓練校で基礎を身につけ、熱意とポテンシャルを示すことで採用されるケースは増えています。

- 実務経験: 未経験の場合、実務経験がないのは当然です。そのため、企業は「学ぶ意欲」「論理的思考力」「問題解決能力」「コミュニケーション能力」といったポテンシャルを重視します。また、後述するポートフォリオで、自主的な学習成果を示すことが非常に重要です。

ポートフォリオ作成のポイントとアピール方法

未経験者が自身のスキルと熱意をアピールする上で、ポートフォリオは非常に強力な武器となります。

ポートフォリオ作成のポイント

- 3Dモデルの作成: CADソフト(Fusion 360など無料または安価なものも活用可能)を使って、身近な製品(例えば、スマートフォンのスタンド、簡単な工具、ロボットの部品など)の3Dモデルを作成してみましょう。単に形を作るだけでなく、「なぜこの形状にしたのか」「どのような機能を持たせたかったのか」といった設計意図を説明できるようにします。

- 簡単な設計課題への挑戦: 例えば、「ペットボトルを効率的に開ける装置」や「ペンを自動で拾い上げる機構」など、身近な課題を解決する機械のアイデアを考え、簡単な設計図やコンセプトモデルを作成してみましょう。

- 解析・シミュレーションの試み: CADで作成したモデルに対し、簡単な強度解析や熱解析をCAEソフト(無料版や体験版でも可)で行い、その結果と考察をまとめます。

- プログラミングの活用: Pythonなどで簡単な自動化スクリプトを作成したり、センサーデータを取得してグラフ化するプログラムを作成したりするのも良いアピールになります。

アピール方法

- プロセスを重視: 完成品の美しさだけでなく、「なぜこの設計に至ったのか」「どのような課題に直面し、どう解決したのか」といった思考プロセスを具体的に説明しましょう。

- 学びの姿勢を示す: 未経験だからこそ、学習意欲や向上心をアピールすることが重要です。「〇〇の知識はまだ不足していますが、現在△△を学習中です」といった具体的な言及も有効です。

- オンラインで公開: GitHubや個人のWebサイト、ポートフォリオサイトなどで作品を公開し、採用担当者がアクセスしやすいようにしましょう。

未経験者向け求人の探し方と面接対策

未経験者向けの求人を探す際には、いくつかのポイントがあります。

- 未経験者歓迎の求人: 求人情報に「未経験者歓迎」「研修制度あり」といった記載がある企業を優先的に探しましょう。

- 転職エージェントの活用: 未経験者向けの求人を多く扱っている転職エージェントに相談するのが最も効率的です。キャリアアドバイザーがあなたのスキルや希望に合った求人を紹介してくれるだけでなく、履歴書・職務経歴書の添削や面接対策もサポートしてくれます。特に、製造業やエンジニア職に特化したエージェントがおすすめです。

- 企業規模: 大手企業の中には、新卒採用のように手厚い研修制度を設けているところもありますが、中小企業やベンチャー企業の方が、ポテンシャル採用に積極的で、若手のうちから幅広い業務を任せてもらえる可能性もあります。

面接対策

- 志望動機: なぜ機械エンジニアになりたいのか、なぜその会社で働きたいのかを具体的に伝えましょう。単なる憧れだけでなく、これまでの経験と結びつけて話すと説得力が増します。

- 学習意欲と向上心: 未経験であることを正直に伝えつつ、「入社後も積極的に学び、貢献したい」という強い意欲を示しましょう。具体的な学習計画や、現在取り組んでいること(ポートフォリオの内容など)を話すと良いでしょう。

- 論理的思考力: 面接官からの質問に対し、感情的ではなく、論理的に考えて回答する姿勢を見せましょう。

- コミュニケーション能力: チームで働くことが多いため、円滑なコミュニケーションが取れるかどうかも重要な評価ポイントです。

入社後の成長戦略:OJTと自己学習でスキルアップ

無事に入社が決まったら、そこからが本当のスタートです。入社後の成長戦略をしっかりと立て、着実にスキルアップを目指しましょう。

- OJT(On-the-Job Training)の重要性: 現場での実務を通じて学ぶOJTは、未経験者にとって最も重要な学習機会です。先輩や上司の指導を積極的に受け入れ、疑問点はすぐに質問し、メモを取る習慣をつけましょう。

- 先輩からの学び方: 先輩エンジニアの仕事の進め方、思考プロセス、トラブルシューティングの方法などを観察し、積極的に真似てみましょう。また、定期的にフィードバックを求めることで、自身の成長を加速させることができます。

- 自己学習の継続: 業務時間外でも、専門書を読んだり、オンライン講座を受講したりして、知識の習得を継続しましょう。特に、業務で直面した課題に関連する分野を重点的に学ぶと、より効率的です。

- メンターを見つける: 信頼できる先輩エンジニアをメンターとして見つけ、キャリアや技術的な相談ができる関係を築くことは、長期的な成長に非常に役立ちます。

「入社して終わり」ではなく、「入社してからが始まり」という意識を持ち、常に学び続ける姿勢が、機械エンジニアとしての成功に繋がります。

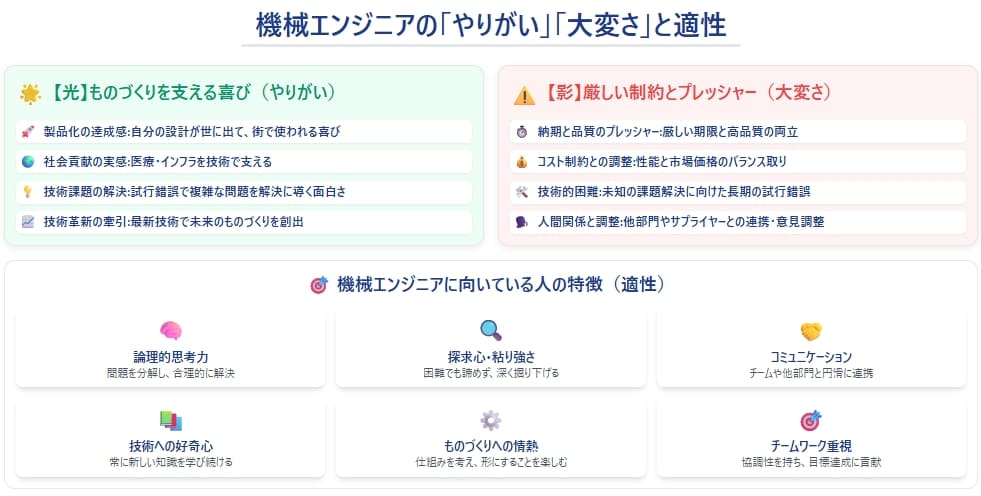

機械エンジニアのやりがい・大変さ・向いている人

どんな仕事にも、やりがいと大変な側面があります。機械エンジニアの仕事のリアルを知ることで、後悔のないキャリア選択ができるでしょう。

ものづくりを支える喜びと達成感:機械エンジニアのやりがい

機械エンジニアの最大のやりがいは、自分のアイデアや設計が「形になる」瞬間にあります。

- 製品が世に出る喜び: 自分が設計に携わった自動車が街を走っているのを見たり、家電量販店で自分の関わった製品が並んでいるのを見たりした時の達成感は格別です。

- 社会貢献の実感: 医療機器やインフラ設備など、人々の生活を支え、社会に貢献していることを実感できるのも大きなやりがいです。

- 技術革新への貢献: 最新技術を駆使して、これまでになかった製品やシステムを生み出すことで、未来のものづくりを牽引しているという誇りを感じられます。

- 課題解決の面白さ: 複雑な技術的課題に対し、試行錯誤を重ねて解決策を見つけ出した時の喜びは、エンジニアならではの醍醐味です。

プレッシャーと課題:機械エンジニアの大変なこと

やりがいがある一方で、機械エンジニアの仕事には厳しい側面もあります。

- 納期厳守と品質要求: 開発プロジェクトには常に厳しい納期が伴い、高品質な製品を期日までに完成させるプレッシャーは大きいです。

- コスト制約: 優れた製品を開発しても、コストが高すぎれば市場に出せません。性能とコストのバランスを取るための調整は常に課題となります。

- 技術的な困難: 未知の技術課題に直面したり、設計通りに動作しない問題が発生したりすることも頻繁にあります。解決策が見つからず、試行錯誤が続くことも少なくありません。

- 人間関係と調整: 開発はチームで行われるため、他部門やサプライヤーとの連携、意見の調整が不可欠です。時には意見の衝突もあり、円滑なコミュニケーションが求められます。

これらの課題に対し、粘り強く向き合い、解決に導く力が機械エンジニアには求められます。

機械エンジニアに向いている人の特徴と適性

機械エンジニアとして活躍するために、以下のような特徴や適性を持つ人が向いていると言えるでしょう。

- 論理的思考力: 問題を分解し、原因を特定し、合理的な解決策を導き出す能力。

- 探求心と好奇心: 「なぜこうなるのか?」「もっと良い方法はないか?」と常に疑問を持ち、深く掘り下げて考えることができる人。

- 粘り強さ・忍耐力: 困難な課題に直面しても諦めず、試行錯誤を繰り返して解決に導くことができる人。

- コミュニケーション能力: チームメンバーや他部門、顧客、サプライヤーと円滑に連携し、自分の意見を明確に伝え、相手の意見を理解できる人。

- チームワークを重視する姿勢: 一人で全てを完結させるのではなく、チームの一員として協力し、目標達成に貢献できる人。

- 最新技術への好奇心: 技術の進化が速い分野であるため、常に新しい知識や技術を学び続ける意欲がある人。

- ものづくりへの情熱: 幼い頃からものづくりが好きだったり、仕組みを考えるのが好きだったりする人は、この仕事に大きな喜びを感じられるでしょう。

ITエンジニアとの違い:キャリア選択のヒント

「エンジニア」と一口に言っても、機械エンジニアとITエンジニアでは仕事内容や求められるスキルが大きく異なります。

| 項目 | 機械エンジニア | ITエンジニア |

|---|---|---|

| 主な対象 | 物理的な「もの」(機械、構造物) | ソフトウェア、システム、情報 |

| 仕事内容 | 設計、開発、製造、解析、評価(ハードウェア) | プログラミング、システム構築、運用、保守(ソフトウェア) |

| 主なスキル | 4大力学、CAD/CAM/CAE、材料工学、熱設計 | プログラミング言語(Java, Pythonなど)、データベース、ネットワーク、クラウド |

| 成果物 | 製品、部品、装置、図面 | アプリケーション、Webサイト、システム、コード |

| やりがい | 自分の設計が形になる、ものづくりに貢献 | サービスが多くの人に使われる、課題をコードで解決 |

どちらのエンジニアを目指すかは、ご自身の興味や得意分野によって選択が分かれます。物理的なものづくりに魅力を感じるなら機械エンジニア、コードを書いてシステムを構築することに興味があるならITエンジニアが向いていると言えるでしょう。近年では、IoTやAIの進展により、両者の境界が曖昧になりつつあり、両方の知識を持つ「メカトロニクスエンジニア」のような存在も求められています。

まとめ:あなたに合った機械エンジニアの道を見つけよう

本記事では、機械エンジニアの仕事の全体像から、具体的な設計プロセス、活躍分野、キャリアパス、そして未経験から目指すための実践的なロードマップまでを詳しく解説しました。

機械エンジニアのキャリアを考える上での重要ポイント

- ものづくりの根幹を支える重要な役割: 自動車から医療機器まで、あらゆる製品の設計・開発に携わり、社会に貢献できる仕事です。

- 専門性と多様な活躍分野: 4大力学の基礎知識に加え、CAD/CAM/CAEなどのツールスキルが必須。自動車、ロボット、医療機器など、興味に応じた多様な分野で活躍できます。

- 最新技術との融合: AI、IoT、DXの進展により、デジタルスキルも重要性を増しており、常に学び続ける姿勢が求められます。

- 未経験からの挑戦も可能: ポートフォリオ作成や転職エージェントの活用など、戦略的なアプローチで未経験からでも機械エンジニアを目指せます。

- やりがいと成長: 自分の設計が形になる喜びや、技術的課題を解決する達成感は大きく、継続的な学習で市場価値を高められます。

まずは何から始める?次のアクション

機械エンジニアという仕事に魅力を感じ、一歩踏み出したいとお考えのあなたへ、具体的な次のアクションを提案します。

- 興味のある分野を深掘りする: 本記事で紹介した各分野の中から、特に興味を引かれた業界や製品について、さらに詳しく調べてみましょう。

- 基礎知識の学習を始める: 「4大力学」の入門書を読んでみたり、CADの無料体験版をダウンロードして簡単な3Dモデル作成に挑戦してみたりするのも良いでしょう。オンライン講座も有効な手段です。

- ポートフォリオの準備を始める: 小さなものでも構いませんので、実際に手を動かして何かを設計・作成し、そのプロセスを記録に残しましょう。

- 転職エージェントに相談する: 未経験からの転職は、情報収集や企業とのマッチングが難しい側面があります。製造業やエンジニア職に特化した転職エージェントに相談することで、あなたのスキルやポテンシャルを評価し、最適な求人を紹介してもらえるだけでなく、選考対策もサポートしてくれます。

ものづくりの未来を担う機械エンジニアへの道は、決して平坦ではありませんが、その分大きなやりがいと成長が待っています。ぜひ、あなたの情熱を胸に、新たなキャリアへの第一歩を踏み出してください。私たちは、あなたの挑戦を全力でサポートします。

【有料級】AIが魅力的な志望動機を作ってくれるプロンプト(AIへの指示文)

就・転職サポートジョブ活公式LINEでは、志望動機づくりに悩む方のために、魅力的な志望動機をAIが作ってくれる「志望動機作成プロンプト」(AIへの指示文)を無料プレゼント中です。

あなたの経験・希望職種・企業名をもとに、AIが自然な流れでヒアリングしながら文章を仕上げてくれるため、履歴書や面接準備が驚くほどラクになります。

登録後、LINEで 「プロンプト」 と送っていただくだけで、すぐに受け取れます。

▼友だち登録はこちら

【3分で完了】AIがあなたの「適職」を診断

「今の仕事、自分に合ってるのかな…」と感じたことがある人へ。

ジョブ活が提供するAI適職診断では、たった3分であなたの性格に合った職業・求人が見つかります。

専門知識は不要で、直感で答えるだけ。気づかなかった強みや向いている仕事がすぐにわかります。 LINEから無料で診断してみてください。

コメント